だいたい片付けを済ませて、花豆を煮含めてやっと一段落。

といっても、おせちを作ったわけではありません。煮豆だけね。(笑)

さて、今年。

終わるころになって、立て続けにおめでた〜いお話を3つも聞いてしまいました。

で、その3件とも、甲乙つけがたく、ほんと〜にお幸せそうなお似合いカップルなのですよね。

年の瀬の寒い夜が、ほんわ〜り暖かくなりそうです。

来年も良い年でありますように。

23〜25日のツアー、ほんとに濃かったですね。

あとで思い返してみると、日本語、韓国語、英語、カタルニア語、スペイン語、フランス語...という六カ国語が入り交じる、とってもインターナショナルなライブだったのでした。

昨日は、端唄の大家、本條秀太郎さんの忘年会。

もう、このお方、ほんとにいつお会いしてもエレガントでお洒落で心配り細やかで博識で、憧れの方の一人です。

尺八の三橋貴風さんたちと、日本音楽のルーツから、なぜかペルーのコカ茶の話などで盛り上がってしまいました。

さて、今日は今年最後のライブです。

東北沢テピートで、メキシコの50年代のエレガンスをいまも漂わせていらっしゃる素敵なチューチョさんと、懐かしの美しいボレロを聴いていただきます。

23日、24日と趙博さん、大熊ワタルさん、みやぞうさん、はるまきちまき(おおまきちまき+ハルマゲン)さんらのライブにお邪魔している。

23日門仲天井ホールは、ハンブルグのスタインウェイがある、とても雰囲気がよくてこぢんまりしたホール。音響も照明も素晴らし。

そういうところで、リハの時はちょっと喉咽を痛めて調子が悪そうだったおおまきちまきさんの素敵な声が響いた。とても伸びと柔らかみのある、ときにコミカルでときに感動的な歌声。

そして、大迫力、パギやんこと趙博さんの濃ゆい歌声。

さらに、それらに絡んでいく、大熊ワタルさんの絶妙なクラリネットとみわぞうさんのチンドン太鼓........と、いう世界で、やや場違い気味に正体不明な不気味さを部分的に漂わせてるというのが、このあたくしの役回りなのです。

でも、カタルニアの鳥の歌、南米のクリスマスソング、タンゴ、そしてチリの歌といったあたりも、この顔ぶれで演じると、とても新鮮な衝撃、というか、やっぱりライブはいいですわ、という「あの感覚」が爆発する感じがいたします。

なにより自分にとっての素敵なクリスマスプレゼントになりましたねえ。

あと一日、今日は名古屋です。中京地区の皆様、どうぞよろしく。

さて、世間一杯は、クリスマスシーズンです。

チューチョさんとのライブ、意外にはまっていましたね。

私、スタンダードは滅多に歌わないのですが、なんかえらくいい気分でありました。こういう路線もありかな、と、ちょっと思ったりなんかして。

メキシコ料理も美味しかったですね。

私は慣れているので、つい見落としていたのですが、お客さんの中には、「はじめてサボテンを食べた」「これが噂に聞いたことのある、メキシコのチョコレートソースかぁ...」という感慨のある方もおられたようでございます。

考えてみたら、なにげにかなり珍しい食材が出ていましたよね。

飲み物の方も、マルガリータやコロナビールといった、日本でも比較的知られたお酒のほか、メキシコのワインやタマリンド(タマリンドという豆科の木の実からつくったジュース)、ハマイカ(ハイビスカスの花を滲出させたジュース)、といったソフトドリンクなどなど、かなりレアかも。

29日にもまたやりますので、皆様お楽しみに。

さて、明日から3日間、別のライブです。

12月23日 (土)・24日 (日)・25日 (月)の「はるまきちまき+パギワタル+みわ 2006年末・熱血3Days」へのゲスト出演。さて、こちらもどういうライブになるか、皆目見当がつきません(爆)が、おそらくきわめてエキサイティングなものになると思われます。

さて、ベーコンや味噌や生ハムなど、いろいろなものを家で作る八木ですが、最近、もうひとつ、当たり前のように家で作るようになってきているものがあります。

化粧品。

え、それ家で作れるの、と思われるかもしれません。

作れるんですね。とくに化粧水、ジェル、乳液などの基礎化粧品はかなり簡単です。

法律的には、作ったものを人にあげたり売ったりすると薬事法違反になりますが、自分で使う分にはかまわないということになっています。

(もっとも、体質には個人差が大きいので、以下は、あくまで八木個人の経験の範囲内での話として読んでください。自分で試されるときは自己責任でお願いします)

じつはこれ、1年ぐらい前から実践していました。

動機は、あるとき知り合いと話していて、「化粧品に消費期限がないのはヘンだよね」

クリームや乳液は油性だし、化粧水やジェルだって水分がたっぷり含まれています。

つまりそれだけ防腐剤や酸化防止剤がたっぷり含まれているってことなのかも、と思うと、ちょっと気になってしまったのです。

で、ネット検索で少し情報を集めてから、自分で人体実験していたのですが、はっきりいってかなり調子がいい。というか、この1年、肌荒れ知らず。

もちろん、自家製の化粧品は日保ちがしません。冷蔵庫で保管したうえで、なおかつ1ヶ月ぐらいで使い切らなくてはいけないので、自然、ケチケチせずにたっぷりと使うことになります。これもいいのかもしれません。

なにより、これに慣れてくると、冷蔵庫から取り出した冷たい化粧品を肌に塗るのはとっても気持ちがいい。

とどめだったのが、エステに行ったときです。

ええ、よくありますね、エステの無料券が当たるというやつ。で、それを信じて出かけると、確かに無料でサービスは受けられるのだけど、お姉さんにばりばりの勧誘も受けてしまうので、つい断り切れなくて....というやつ。

あれはまず、店についたときに肌診断というのをします。お客は外気に顔をさらしながら店まできているというのもあって、たいてい、ここで「お肌年齢が実年齢よりかなり上」という結果が出てしまいます。

それからスチームをあててマッサージをし、パックをし、仕上げにクリームをたっぷり塗って同じ検査をすると、肌の水分や油分が格段に上がっているのは当たり前。数値は劇的に上がり、エステの効果は抜群ということになるわけ。

これに行って参りました。

で、店についての肌診断で早速出た結果が、「実年齢より10歳以上若い」

外を歩いてきているのに、です。

で、お姉さんが1時間かけて、マッサージやらパックやらしたあとの結果......ほとんど変わらなかったのです。

思わず、機械を確認するお姉さん。さすがに結果がこれでは勧誘に説得力がありません。というか自分でわかったみたいで、すぐに解放していただけました。

そんなわけで、すっかり化粧品も手作り派になってしまいました。

いろいろ試しても見た結果、ヒアルロン酸やセラミドを配合した柔らかめのジェルを、スプレーに入れて使うのが定番化してきたかな。

ロクシタンでえらい高いシアバターも材料屋で買うと、気軽なお値段です。これからの季節にはとても重宝。

必要なものは、原材料のほか、薬局で売っている消毒用アルコール一瓶、ビーカーまたは計量カップ(これも100均で売っている)、計量スプーンといったもので、レシピや素材は以下で簡単に揃います。

http://www.natural-lab.com/

http://www.natural-goods.com/

ナチュラル・ラボラトリーの製品はちょっと高いですが、初心者でも作りやすいキットなども揃っているし、レシピも充実。東急ハンズでも扱っているので、そちらで現品を確認して買うこともできます。

容器は100均で売っている(か、家にあるもので間に合う)し、いままで基礎化粧品に使ってきた高いお金ってなんだったのだろう?

昨日は知り合いの画廊のクリスマスパーティ。

ちょうど、展示も、クリスマスをテーマに画廊ゆかりの画家さん、彫刻家さんなどの作品を一点づつ展示するグループ展、題して、「ノエルの宿り木」

会場は画廊そのものの中で、画廊主のご用意のローストビーフやカナッペ、おでんやワインに加えて、参加者の持ち寄りの日本酒、ワイン、シャンパン、おつまみ類など。

音楽系に限らず、美術系の方たちも、けっこう、料理が上手い人が多いのですよね。

絶品だったのが、某画家さんの「焼き豚」。

いや、見かけからして周囲に食紅の色までつけて、本格派。味は完全に、「午前中で売り切れる中華街の名店の焼き豚」に匹敵。

いやぁ、あんなの家で作れるんですねぇ。レシピもお伺いしましたが、うーん作れるのだろうか。

うちは、11月に仕込んだ生ハムを持ち込み。

もう少し熟成させてもいいんだけど、いまでも、結構、複雑でねっとりした味わいのいい感じに仕上がっていまして、けっこう好評。

これからお正月にかけて、ちびちび楽しむ予定。

さて、そろそろクリスマス.....ということで、サイトも恒例のクリスマスの飾り付け。

ついでに、このクリスマス企画として、特別目玉ライブのお知らせです。

60年代のラテン音楽の黄金時代に、トリオ・ロス・パンチョスやトリオ・ロス・ディアマンテスなどとならんで一世を風靡したトリオ・ロス・デルフィネスという音楽史に残るコーラスグループがあるのですが、そのギタリストでボーカルだったヘスス・オロアルテ氏こと、チューチョ・デ・メヒコ(チューチョはヘススの愛称)は、日本人の奥様と結婚されて、現在日本に在住されています。

そのチューチョさんと、八木のボーカル共演!

という....凄いでしょ。

八木、普段ほとんど歌わない、往年のなつかしのラテン懐メロを、ブエナビスタ・ソシアル・クラブのりで歌おうというのであります。

しかも、生声、ノーマイク!

会場はチューチョさんの奥様経営のメキシコ料理カフェ「テピート」です。

食べたら美味しいけれど、メキシコ料理に馴染みがないので、何を注文していいのかわからない....という方でも大丈夫なように、今回の企画もからめて、「メキシコ料理コース」もできました。

メキシコ風アボカドサラダ、魚介のマリネ、サボテンのサラダ、ケサディジャ(チーズと具入りのタコスの一種)、鶏肉のモレソースなど、ボリュームも満点で、しかも、ワンドリンクとミュージックチャージ込み5000円という大サービスです。

もちろん、チャージとお飲み物や軽食だけでも大丈夫です。

19日と29日の二日間。

たぶん大丈夫だと思いますが、ご予約いただけると確実かと思います。

ネットから、もしくは、お店にお電話でどうぞ。

インターネットラジオのPANDORAというサービス。

マイミクさんに教えていただいたのだが、けっこうつぼにはまっている。

最初に、「Pandora is loading...」なんていう表示が現れるので、なにかと思うのだけど、自分の好きな傾向の音楽を電脳空間上から捜してラジオにしてくれるというサービスである。

これが、なかなか心憎く好みを反映してくれるのである。

もちろん無料。

ステーションを複数登録することもできる。

さて、もうひとつ、こちらは超ローカルなインターネットラジオ局。

わがメキシコシティはコヨアカンのコミュニティ放送局なのだけど、「文化的」を自称するコヨアカンだけあって、プロデューサーは前衛アート系フォトグラファー集団 Rollo Velado(アート系といいながら、ゲイや先住民コミュニティなどをテーマにした社会派の側面もある人たち)のリーダー格、ヘスス・フローレス。

とりあえずはメキシコ時間で午後6時から8時の放送(日本時間土曜9時から10時)で、初回のゲストは、ロス・フォルクロリスタスの創立メンバーであり音楽研究家だった故レネ・ビジャヌエバの元夫人で、彼女自身も音楽研究家のベアトリス・サルセ。

もちろんスペイン語放送になるわけだけど、渋そうな音楽がかかることが期待できる。

本日は味噌を仕込む。

じつは味噌造りはそう難しくはない。

大豆と麹と塩を混ぜるだけである。

配分は好みだけど、私の割合は、大豆1kg、麹1kg、塩400gぐらい。

もちろん、大豆は前の日から水に浸して、さらに指でつぶれるぐらい柔らかく煮ておかなくてはならないが、これは圧力鍋があれば、そう難しいことではない。

麹はほぐして、塩を混ぜておき、これを潰した大豆とまぜて、粘土ぐらいの固さにしたのを、100円ショップで買った、蓋つきのバケツに空気が入らないように詰めて、ラップを貼っておき、蓋を閉めて放っておくだけ。

家の中の涼しい(というか、暖房の効かないところ)に置いておけばいい。

と書くとすごく簡単で、事実、難しくはない。

ただ、大豆というのは膨らむので、いくら圧力鍋があるといっても、1キロの大豆を茹でるのがちょっと面倒なだけ。

普通のサイズの圧力鍋だと、3回ぐらいに分けて煮る必要がある。っても、一回20分なので、知れているけどね。

あとは、人肌にさました大豆をハンディ・フードプロセッサーで潰して、塩麹と混ぜる。固さはゆで汁で調整。これはもう子供のどろんこ遊びに近い。

それからバケツに詰めるのだけれど、このとき、私は昆布も切って混ぜておく。これは出汁が出て美味しくなるから。

ラップを貼ったら、食品用アルコールをちょっと吹き付けて、殺菌しておくとさらによい。重しを乗せるとさらによい。

あとは一ヶ月後に混ぜてやってラップを取り替えるだけ。

カビが出ていたらとって、塩をふっておく。

3ヶ月ぐらいめから食べられる。いい熟成具合になったら、気候も春になっているので、でかいジップロックとかに入れて、冷蔵庫に入れておく。冷蔵庫の中でもゆっくり熟成は進んでいきます。最初は白味噌に近いのだけれど、だんだん色も濃くなってきます。

ちょっと時間はかかりますが、仕込みさえやっておくとあとはほとんど放っておくだけだし、手前味噌とはよく言ったもので、この手作り味噌、ものすごく美味しいですよ。

国際人権デーの日に、多くの死者と行方不明者を出した有名な独裁者アウグスト・ピノチェトの訃報が届いた。

なんたる皮肉な偶然だ。

いうまでもなく彼の罪は、わかりやすい人権弾圧で、多数の犠牲者を出したのみならず、(実際には、チリよりひどい人権弾圧や虐殺が行われていた国はほかにもあったが、彼ぐらいわかりやすい悪役は少なかった)チリに実際以上の悪いイメージを作ったこと。

その一方で、彼の功は、その政権下でシカゴ学派のフリードマン理論に基づく(つまり竹中モデル)新自由主義経済を押し進めた。

その結果、いま、多くの日本人もそろそろ気がついているような、大多数の人々には実感のない数値上の好景気と、一部の富裕層のさらなる富裕化をチリにもたらし、その20年後、つまり、現在の南米の左傾化の原因の一つを作った。

昨日のライブ、とってもいい感じでしたね。

ご来場ありがとうございました。

さて、ライブの翌日って、なんか体がだるい。

(ライブが続いていたら、それはそれで中途でだるいとは思わないので、単に条件反射と思われる)

で、しかも、今日は寒いからおでん。

人によって味付けは違うのだろうけど、私は、こんぶ、かつお、牛すじ、鶏手羽で出汁をとる。

去年は鶏ガラで出汁を取っていたのだけど、先日、ある方に「手羽先で出汁を取ったらおいしいですよ」と教えていただき、しかも、柔らかく茹でられた手羽先までご馳走になってしまったので、この方法にトライ。

あとは大根、こんにゃく、じゃがいも、練り物(これは、近所の駅ビル地下の魚屋で売っている、田舎の漁港産直とかいうのが美味しくて気に入っている)。

これで鍋一杯。

あとで、ゆで卵とか厚揚げなんかも加えるとしよう。

皆さん、おでんの具って何を入れます?

さて、チャベスに真っ先に当選おめでとうの電話をしたのは、アルゼンチンのキルチネル大統領。次いで、エクアドルのコレア新大統領。そして次々と中南米の首脳たち。

日本の報道では、「反対票が4割あることは、チャベス政権に根強い不満があることを」などと報じているが、実際はかなり様相が違う。

いまでも、ベネズエラのメディアは圧倒的に富裕層のものなのだ。

つまり、在任期間中はともかく、選挙期間中も、ベネズエラで垂れ流されていたのは「反チャベス報道」であって、チャベスがまた勝てば政情不安になるという煽りであり、あげくに国軍に蜂起まで唆していたのだ。

ついでにいうと、対立候補マヌエル・ロサーレスは反チャベス統一候補であり、このベネズエラの富裕層と米国が総力を挙げて応援していた。それで、4割とれなかったのだ。

チャベスの圧勝以外のなにものでもない。

いみじくも、ジョージ・ブッシュが無邪気に暴露してしまったように、「民主主義があれば」いまの南米では左翼が勝ってしまうのである。

それは、日本より30年早く、70年代後半から「新自由主義」政策をとった結果であるとみてよいだろう。

新自由主義はとりあえず経済を回復させるカンフル剤だが、これは危険な対処療法的な薬なのであって、一時的に症状を和らげるが、長い目で見たときに、本体を弱らせてしまうのだ。

一方、社会インフラの着実な整備や、医療・教育の向上は、成果が出るまでに10年以上かかる。

まあ、そんなことは前から何度も言っているが、これで駒は揃ってきた。

南米第一の石油産出国であり、米国にも大量の石油を供給しているベネズエラは、引き続きチャベスの元にある。

そして、石油価格は高騰している。

これはじつは二重の意味で、チャベスの後押しとなるだろう。

つまり、一つめには、単純に石油価格の上昇による収益増。

二つめは、石油価格が高騰すれば、超重質油(ヘビーオイル)といわれる、タール状の低質の重油を精製しても採算が取れるということになることだ。具体的には、これは1バレル50ドル。現況価格は62〜3ドルだから、十分そのラインに達している。

そして、ベネズエラには、この超重質油(ヘビーオイル)がどっさりある。というより、世界の超重質油の90%はベネズエラにあるといわれていて、これは、いわゆる石油埋蔵量にはカウントされていない。

それはどういうことか。

つまり....チャベスがこの超重質油の精製を始めることができれば、ベネズエラの埋蔵石油量は飛躍的に増大し、イランもイラクもサウジアラビアさえも抜き去る、世界最大の石油産出国となるということだ。

(※(財)国際開発センター(IDCJ)資料による)

そういうことも踏まえたうえで、ベネズエラとイランは、相互の石油協力(イランは、この超重質油の開発に投資している)だけではなく、今年9月「世界のその他地域での沖合い及び陸上の石油・ガス事業に共同で従事するとの契約に調印している。

そして金のあるところに金は集まる。

すでに、就任前から、エクアドルのコレア新大統領は、エクアドルの石油の精製をベネズエラで行うことで合意したことを発表している。すてきな手土産だ。

目下の原油高がコレア新大統領の強力な味方となることは言わずもがな。エクアドルは、ベネズエラ、(ここから大きな差はつくが)メキシコ、ブラジルに次いで、中南米第4位の確認可採埋蔵量を持つのだ。

さらに、ボリビアの地下に眠る南米第2位の天然ガスの開発。

パナマ運河拡張計画というのもある。

キューバは天然資源はないが、世界でも指折りの水準を持つ医師(プラス医薬品)と各方面の技術者や専門家を各地に送り込み、また、それに相応する支払を受けることができる。

この関係は、単にイデオロギー的に応援するしないの問題だけではなく、きわめて現実的なのだ。

さらに言う。メキシコとアルゼンチンは、現在産油国だが、いまの状態で採掘が進めば、可採年数はあと10年そこそこしかない。

はっきり言うと、さらなる地下資源が新規に発見され、またそれを開発することができない限り、石油輸入国に転落してしまうのだ。コロンビアにいたっては、あと7年しか保たない。

反コレア発言をしたペルーの大臣が即座に謝罪したのも、そういう事実も踏まえ、「石油のあるやつに逆らうと怖い」ことを知っているからだ。

さらに石油に関して言えば、アメリカの石油も、現在の確認埋蔵量だけでは、あと10年ほどで掘り尽くされる。

そこにアメリカのもっとも忠実な犬だったベネズエラが歯を剥き、しかも、このチャベス潰しのための、暗殺から暴動教唆からクーデター画策にいたるありとあらゆる「CIA的」戦略は失敗した。

そうなると、イラク侵攻の理由づけはともかく、ブッシュのやったことは、彼なりには「国益のために」やったことなのだということも明らかであることはわかるだろう。

そして、メキシコ。

あまり知られていないが、メキシコは米国の石油輸入量の1/6程度を供給している。これはサウジアラビアより多い。

先日の大統領選で、アメリカがいかなる手を使ってでも、メキシコを左翼政権にしたくなかった理由はここにあるし、メキシコの「知識人層」がそれに対して、「あきらめムード」であった理由も同じ。

ところで、ここに妙な統計がある。

1998年の資料では、メキシコの確認可採埋蔵量は40年を超えているのに、2004年資料では10年に激減しているということだ。

一般的には、技術の革新や新しい油田の発見などにより、確認可採埋蔵量というのは、少し増える(年数経過を引いた数より)ものなのに、だ。メキシコに何があったのか。

じつは、メキシコが現在生産している石油のうち大半を占めるカンタレル油田があと10年の命なのだ。すでに、今年から年8.4%減ってゆく。だから、早急に別の油田を開発していかないとならないわけ。

メキシコ湾には293億バレルの推定埋蔵量はまだあるわけだが、問題はその開発が進んでいないし、いうまでもなく開発にはかなりの金がかかる。

なんでこんなになるまで放っておいたかと言えば、それは、ひとえにPRIとPANの無策だった。石油の売上げを国家収入として遣い続けてきたのである。

この状況下で、カルデロンは外資を導入しない限り、次の開発はできないのだから、当然そうするだろう。

となれば、どうなってくるかは火を見るより明らかなわけ。

見越したわけではなかろうが、カルデロン内閣の新内務大臣フランシスコ・ラミレスは前ハリスコ州知事で、デモを武力で弾圧するのは言うまでもなく、不当逮捕、拷問などの件でアムネスティや人権団体から告発多数を受けている悪名高い極右。

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Ram%C3%ADrez_Acu%C3%B1a (スペイン語)

いずれにしても、これからの政情が安定するとは思いにくい。なんたって、この国の国家財政の1/3は石油依存なのだしね。

イデオロギーは別として、メキシコはベネズエラと組んだ方が国益になっただろうに。

2016年。ボリビアやエクアドルが、メキシコよりはるかに豊かな国になっている可能性は高い。

いや、その前にメキシコ国民の反発があるか。

コレアに続いて、まあ順当とはいえ、ウーゴ・チャベス再選。

対立候補は、ベネズエラの富裕層と米国から莫大な政治献金を含む圧倒的なバックアップを受け、さらに、メディアの激烈な反チャベスキャンペーンのうえでの4割以下なんだから、圧勝といっていいだろうね。

かつてパブロ・ミラネスが歌っていた「ラテンアメリカ統一の歌」が頭によぎってしまった。

自分の光で輝くものを誰も消すことはできない

その光はやがて、対岸の闇にも届くだろう

ボリーバルが星をかかげ、マルティのそばで輝く

フィデルはそれを称えた、この地球で

で、この日、私は何をしていたかというと、六本木ヒルズという日本一バブリーな場所の会員制クラブという日本一スノッブな場所で(もちろん私が会員であるはずはない)、経営コンサルタント氏と経済についてお話をしていた。

自分の脇の甘さを実感。勉強しなくてはならないことはいくらでもある。時間と脳味噌の量(質かも)が足りないのが問題だ。

冷蔵庫に半端に余った野菜がいろいろあったので、昨日は鍋。

アンコウに、白菜、ねぎ、豆腐、エノキダケ、椎茸、人参、大根などをぶち込み、翌朝(つまり今朝)は雑炊。

このとき、冷蔵庫の中を整理していたら、賞味期限の切れた生クリームとクリームチーズが出てきた。

やば〜。

さいわい、生クリームは分離していないし、クリームチーズも封を切っていないので、急遽、今日、チーズケーキを作ることにした。

野菜室からは黄色くなってしまったスダチも出てきた(おいおい)ので、これも使うことにする。

チーズケーキ200gを電子レンジで少しチンしてやわらかくしてから、砂糖を入れて、さらに卵(Lサイズだったので3個)を入れ、生クリーム1パック。この間、電動泡立て器でかき混ぜる。

電動泡立て器がなかったら、ミキサーでも可。

最後に、レモン汁(本日はスダチ汁)、ラム酒香り付け程度、コーンスターチか小麦粉を少し入れ、型にいれて、オーブンで焼く。

簡単である。

できあがりはいかにもおいしいそうだし、熱を通してあるから大丈夫だろう。

これを冷まして、冷蔵庫に半日。それから、型から出す。

ちょうど何人かいたので、賞味することに。たいへん好評であった。

もちろん、彼らに材料の詳しい説明はしていない。(おいおいおい)

ちょっとテンションがあがったので、本日の夕食はイタリアン。

スズキのガーリックワインソース。パブリカと焼きトマト添え。レタスのサラダ。スープはクラムチャウダー。

そろそろ、味噌も仕込みの時期だ。

ジョージ・ブッシュ大統領は、さっそく左翼のエクアドルの新大統領ラファエル・コレアに電話をかけたそうだ。

いわく「エクアドルに民主主義があることを祝福する」と述べたのだそうで。

あのぉ......それって........。

もちろん、ブラックジョークではなくて、コレア次期大統領が記者会見で、事実として述べたことである。

これがジョークだったら座布団10枚だが、事実ということで返す言葉がない。

さて、それでメキシコ。

いよいよ迫りくる、誰の目にも大荒れ明らかな大統領就任式。学校も休校になったそうで。

AMLO支持者(左派)はすでに前日から、大統領宮前の憲法広場を占拠、さらに、「明朝、アンドレス・マヌエル・ロペス=オブラドール大統領を迎えるためにみんな集まろう。食べるもの、上着、毛布、ギターなど持って楽しくやろうぜ」と呼びかけている。

ああ、ここでギターが出るのが、メキシコだな。

それで、メキシコの民主主義はどこへ行くのか.....。

なぜか、なりゆきで問題の解決を頼まれるということが、ときどきある。

思えば、私の通訳としての初仕事(まだ学生だった)が、ある大きな古代文化関連プロジェクトで、すでにこじれまくって対立しているメキシコ人スタッフと日本人スタッフの間で逃げ出した前の通訳の後任だった。大学の恩師から、深夜に電話がかかってきて「明日の朝から、頼む」

無邪気に喜んで、事情を知らずに出かけていくと、ただの通訳ではないの(というか、前の通訳が「病気」になった理由)はすぐわかった。

メキシコ人スタッフは(日本側には理解できない理由で)ストライキやっていたのである。

で、日本側に事情を訊く。このままだと大予算をかけたプロジェクトが悲惨なことになり、担当者の首が飛ぶぐらいではすまないらしい。火を噴きそうに怒るのは当然である。

それから、メキシコ側からも事情を訊く。インテリ階級出身の考古学者や修復技師の言い分も、しごくもっともで、彼らが不愉快になるのも当然である。

前の通訳が悪いわけではなく、その人は、右から左の通訳をやっただけでこうなっていた。

で、間を取った現実的な和解案をいくつか出して、双方の顔を立てる提案で懐柔。

どちらもプロジェクトを成功させたい気持ちに代わりはないし、まして馬鹿ではないから、愛情持ってちゃんと説明すれば理解できるのである。

結局、互いに文化の違いを尊重して歩み寄ることで和解。メキシコ人は作業が遅れた分、最終日徹夜で、ほぼ絶望的と見られたオープニングに見事間に合わせるという、メキシコならではの離れ業を見せる。

この結果には、日本側も驚愕&感激。最後は抱き合って別れを惜しむ「親友」になっていた。

思えば、ここからして通訳というより、ほとんど調停だったな。

その後も、悪徳商法に巻き込まれた親戚のケース。(ほぼ全額取り返す)

先物取引に手を出して、莫大な追証を取られそうになった知人。(全額以上取り返す)

近所のマンション紛争。無茶苦茶な工事被害と日照ゼロでも補償金なしというひどいケースに、年寄りに泣かれ....。(設計変更と補償を勝ち取る)

その他、悪徳コーディネーター詐欺(金を取り返す)とか、

アル中のためにホームレス化しかけていた友人を、まっとうで人に尊敬される生活に引き戻すとか、

某バンドをめぐるあらゆる災害の解決は言わずもがな。

って、....私って典型的な巻き込まれ型だ。

(本気でブチ切れた八木と戦う羽目になる方が運が悪い....というコメントをした友人もいるけど....)

んで、現在。

貴重な宝物を奪われてノイローゼ状態になった友達を助けて、弁護士さんと共闘。これから本格的に係争に入る。

ほかにもなんかべつの火の粉の予感。

まあ、情けは人のためならずという。

いつか私にもまわりまわってよいことが返ってくるだろうことを(って、そゆ解釈は正しくないのよね)

.....ただのお人好しって声も近くでするが。

一昨日の大使館での文化的催しの内容は、たいへん面白いものだった。

ついでに日本外務省の方のご挨拶では、中川自民党幹事長が、カルデロン大統領就任式典に、メキシコに向かうとか。

しかし、そのメキシコは、現在大統領を名乗る人(前大統領・新大統領・正当な大統領)が3人いて、こういう状態である。

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/29/index.php?section=politica

要するに、不正選挙見え見えの大統領選に対して、1%以下の差で敗北した左派ロペス=オブラドールが、別内閣を設立した。

これはただのシャドウキャビネットか、はたまたピエロ化する可能性が強いかと思われたが、どっこい、案外右派カルデロン大統領に反発する支持層が掘り起こされる結果につながり、メキシコシティは騒然としているようだ。

しかも、大統領選では敗北したPRDは、議会では第一党となっていて、しかも「当選」大統領を擁する右派のPANは、議会では少数派で、(現在第3党で旧与党)PRIの支持がないとやっていけない。

(オアハカ暴動の根底=フォックス大統領が犯罪者として告発されたPRIの知事を死守している理由には、これがある)

.....とまあ、こういう状態である。

で、まあ、写真の通り、議会も乱闘の場になっていると。

昨日、メキシコの友達に電話したら、

「ホルナーダ(新聞)見たで」

「はははははははははははははははは....もう笑うしかないやろ」

と言っておった。

ちなみに、ロペス=オブラドールの就任式典の日、異常気象の極寒の中で歌った(といっても、途中からギターを弾けなくなって、詩を朗詠したのだけど)シルビオ・ロドリゲスくんは、そのせいで風邪をひいて寝込んでいるそうである。

まあ、そんな感じで、大統領宮殿前の憲法広場は、カルデロン反対派に占拠されているようだし、就任式できんのか?

ちなみに、オアハカ問題について、ルモンド・ディプロマティークの分析は以下の通り。さすがのルモンド。

http://www.diplo.jp/articles06/0611-3.html

そして、エクアドル。

まだ、コレア陣営から正式発表はないが(って、嬉しくてそれどころじゃない可能性の方が高いけど)、現地時間29日午後で、開票率98.91パーセントで、コレア候補56.79% (約348万票)、ノボア候補43.21% (約265万票)。左派ラファエル・コレア当確とみてよいだろう。

そもそも、右派のノボアは、右派なんてもんじゃなくて、はっきり極右そのものである。エクアドルのバナナ農園大半を所有する大富豪だが、組合運動をやった小作の足を切り落とすという残虐行為で告発されている男だということは、ここで指摘しておくにとどめる。(だから、南米が好きだから、エクアドルバナナを買おうという前にちょっと考えてみてね。それはノボアさんの懐にはいるのよ)

一方で、コレアは、あの「ブッシュを悪魔に例えるのは、悪魔に失礼」と言った男である。

事実上の当選の第一声「この国を統治するのは、ブッシュでもチャベスでもない。エクアドル人だ」

しかしながら、前大統領時代にベネズエラとの関係冷え込みのため、凍結されていたエクアドルの原油をベネズエラで精製する計画は、息を吹き返し、エクアドルにメリットをもたらす模様。

もちろん、チャベスは、すでにコレア当選を祝福しているし、スペインのサパテロ首相も祝辞を送った。

一方、反コレア的発言をおこなったペルーのアラオス対外通商大臣は、コレアに謝罪を表明した。

ゼリア・ナトルという女性がいた。

19世紀後半から20世紀にかけて大西洋を超える大活躍をし、しかし今日ほとんど忘れ去られている女性人類学者だ。

この、国境に縛られることのなかった、ヴィクトリア時代の美意識とルネサンス風の知的好奇心を体現した、ひとりの特異な女性メキシコ学者をテーマに、ちょっと面白い講演会があった。

講師は、一橋大学大学院教授の落合一泰先生。

「あっ、八木さんだ! 私いろいろ本持ってますよ!」といきなり言われて大変恐縮。

この方、お話も上手。しかもパワーポイントをいい感じで駆使して、パソコンの扱いも上級者と見た。

このテーマでは本邦初公演とは思えない手際である。

で、ゼリア・ナトル。スペイン語では、セリア・ヌッタル。

彼女はアイルランド系の父とメキシコ系母の血から混血の美貌と、ゴールドラッシュ時代のカリフォルニアで銀行家として大成功した大富豪の祖父の資産を受け継いだ、女性だった。

幼少時から、フランス・ドイツ、イタリアなどヨーロッパ各地で教育を受けた彼女は、その旺盛な行動力と知的関心で(そして、数カ国語を自在に操るその能力で)、略奪されたままヨーロッパ各地の博物館などにその価値を知られることもなく埋もれていた、古代メキシコの絵文書群、今日『ナトルの絵文書』の名で知られる第一級のアステカ時代の絵文書など再発見し、ヨーロッパやアメリカで、古代メキシコやペルーの文化の価値を知らしめるために奔走し、歴史的な論文もいくつも発表した。

なんたって、大富豪の孫である。

生活の心配をすることもなく、資料を捜して、世界中を欲しいだけ旅することもできるし、当時、研究者が自費で賄うしかなかった論文の出版費用だって、なんてことはないのだ。

そして、彼女はその特権と時間を、まさに古代メキシコ史の研究のために費やしたのだ。

その一方で、ヴィクトリア朝時代の優雅なドレスに身を包み、社交界の花形として活躍もしながら。

そのナトルは、その晩年を1933年まで、メキシコシティのコヨアカンに暮らした。

コヨアカンの敷地6千坪の豪邸に、素晴らしい図書館と古代メキシコに関する博物館を作り、そこはメキシコを訪れる外国人研究者や文化人のサロンとなった。

あのフリーダ・カーロやディエゴ・リベラの少し前の時代だ。

(フリーダとリベラの結婚が1930年)

コヨアカンの中でも、もっとも散歩をしていて楽しい道、フランシスコ・ソーサ通りの、茶がかった赤と白に塗られたその家の前を、私は何度歩いたことだろう。

(その先の公園に、メキシコで一番旨いアトレとタマレスと北部風のケサディージャを出してくれ、よく、音楽家や画家や作家や写真家などが溜まっている、八木お気に入りの軽食屋があるというのは置いといて)

『チャタレイ夫人の恋人』で知られるイギリスの作家D.H.ロレンスもその館を何度も訪れ、彼女自身、その作品にも登場する、知的にして孤高の貴婦人のモデルであったらしい。

その彼女が歴史から、ほとんど忘れ去られた理由。

功績から言えば、メキシコ考古学の母と言われて、しつこく回顧されてもいいぐらいの実績はあったわけなのだが....。

それは、彼女の功績はいろいろあったものの、その最終的な主張が、いまではトンデモ系とされる文化伝播説(すべての文明の起源はメソポタミアに遡れるという系統のもの)であったことと、メキシコの血を引くとはいえ、彼女の出自がアメリカの富豪であったということ。

そのいずれもが、革命後のメキシコ人のナショナリズムを逆撫でするものといえたのと、大学などで働く必要がなかったうえ、生活水準が高すぎたので、いわゆる弟子を送り出すこともなかったというのが大きいだろう。

彼女の経済的庇護を受けて高名な人類学者となったマヌエル・ガミオのような例外はあるが、やはり彼女の弟子ではなく、しょせんパトロン的存在だった。

(ガミオは後にメキシコ人類学の父と称えられるまでになるが、学説的にはナトルと相反するものとなる)

学説はともかくとしても、彼女の志を継いでくれる後継者に恵まれなかったため、(晩年にはさすがの大資産も使い果たしていたらしく)いま現存していれば、メキシコにとっても宝であったであろう彼女の収集品も散逸してしまった。

これらの要因が重なったことは、ヴィクトリア時代の終焉と彼女という強烈な個人の死ともに、彼女の経歴に幕を引くことになる。

いまではこの館が彼女のものであったことを知る人も少ない。

なんか、計画性を失っていたせいで、数日豚肉を食べる羽目に。まあ、それぞれおいしかったのだけど。

そろそろ魚食べないと辛いなあと思っていたら、天の声。

知人の方が、まぐろのお刺身を届けてくださった。めちゃくちゃ幸せ

多摩川で本格的燻製

今日は、多摩川で本格的なスモークパーティ。

高校の先輩主催の春秋の宴会に、数年前から、お邪魔させていただいています。

本業は、たぶん誰でも(すくなくとも東京在住の人は)日常生活の中で、その作品を見たことのない人はいないだろうと思われる有名工業デザイナー。ガラス工芸家としても趣味の域を超えて個展でほとんど作品が売れてしまうというこの方、燻製ももはや名人の域。一度の仕込む分量は18キロというから凄い。

できたての燻製肉のほかは、各自持ちよりの一品類。

自家製野菜の煮込みや、小ぶりのジャガイモの丸ごとサラダ(これがおいしかった)、栗ご飯、その他。

私は、白インゲン豆とひよこ豆とパブリカと玉葱のマリネサラダ。缶詰のハラペーニョ。

飲み物は、ビール。ボージョレヌーボー、他。

じつは11月末という設定と天気予報(しかも河原だ)から、かなりの寒さを覚悟して、重ね着にホッカイロをたくさん準備していったのだが、風がなかったのと、荷車を利用した暖炉(考えた人天才!)が設営されていたので、心地よく贅沢な時間を過ごすことができた。

本日学んだこと。

その1

「若いころ記憶力の良かった(勉強のできた)人ほど、メモを取る習慣自体がないので、年を取ってからの記憶力の衰えにショックが大きい」

「自分のやることをメモしておくくせをつけよう」

「メモを取ったこと自体を忘れないようにしよう(爆)」

その2

イチョウの木に雄と雌があるのは誰でも知っているが、ギンナンの実(というか種子)にも、雄と雌があるらしい......という俗説がある。(学術的には立証されていない)

http://homepage2.nifty.com/osiete/s969.htm

なお、おいしいからといってギンナンを食べ過ぎるとよくないというのは本当のようだ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6

その3

ワインオープナーもナイフもなしで、素手でワインの栓を抜く、おどろくべき裏技がある。瓶の状態が良く、手際が良ければ、5分もかからない。

生ハム用に仕込んでいたはずのロースのうち、3分の1強は、昨日のうちに、「豚肉と白インゲンの煮込み」に化ける。

やっぱ、思いつくと食べたくなるよなぁ。

切り取った一夜漬けの豚をすこし塩抜きして、水と玉葱とハーブを入れて煮込む。

(塩は肉から出るので入れない)。

肉が少し軟らかくなってきたら、6時間ぐらい水に漬けてふやかしておいた白インゲンを入れて、1時間ぐらい煮る。

圧力鍋でもいいんだけど、今回は、コンロに出ていたホーローの厚手の鍋でやってしまった。

途中で味を見て、塩気が少なかったら足せばいいのだが、たいていは不要。

はっきりいって大変簡単で、しかもおいしい料理である。

生ハム作るつもりはなくても、豚ロースの固まりが安売りしているときはどうぞお試しを。

昨日の晩ごはん。麻婆豆腐と白菜と帆立缶のクリーム煮。あり合わせで作った料理だったけど、大満足。

さて、今日、1.2キロの豚ロースと1.1キロの豚バラと1.2キロの牛テールを購入。

もちろん、ハナマサである。

この分量は、それが一番小さい包み(笑)だったからだ。これとヨーグルトを2パック買ったので、荷物5キロを超える。

言うまでもなく地下鉄で帰宅。(ただし、ハナマサに寄るつもりだったので、折りたたみのマイバッグ持参)

豚ロースは正月用の生ハムにするため。

塩とスパイスを擦り込み、一晩寝かせて水気を拭いてから、ピチットにくるんで水分を取りつつ冷蔵庫で熟成させてゆく。

その前の一夜漬け状態で、少し切って、煮込みとか作るかもしれないけど.......豚ロースの塩漬けとインゲン豆の煮込み、激おいしいんだよね。あ、でもそれ作ったら、半分なくなってしまうわ.....

豚バラも塩をまぶして一夜漬け込んでから、明日、中華鍋で略式の燻製にする。略式でもけっこう美味しいんだよね。

というか、こないだ忙しかったので、魔が差して、朝食用のベーコンをスーパーで買って、えらく後悔したのだ。やっぱり、朝はカリッとしたベーコン&エッグ。料理に使っても美味しいし。

牛テールは、カチカチの冷凍なので、そのまま冷凍室に。これはテールシチュー用。じっくり赤ワインとデミグラスソース(これは手抜きでハインツの缶詰)で煮込むと、高級料理になる。

さらに、昨日の麻婆豆腐の残りの半キロの合い挽き肉(つまり、600g買って100g使っただけ)をミートソースにしておく。

これも冷凍しておくと、グラタンだのラザニアだのオムレツの具だの、もちろんスパゲッティにと重宝する。

ヨーグルトはいい感じに熟成している頂き物のキウイフルーツと合わせるため。

なんか、凄い贅沢な気分になってきた。

しかも冷蔵庫もいっぱいなので、なんか豊かな気分。(おいおい)

われながら安上がりな女だな。

さて、数日前から、ある男のことが、どうも気になって気になってしょうがない。

いや、一目惚れしたとかそういうのじゃなくて、すごい古い友達なんだけど、急に、フラッシュバックのようにしつこく思い出すんである。

ついには夢にまで出てくる始末。

(幸いというかなんというか「嫌な予感」系ではない)

おっかしいなあと思っていたら、わけあって、その人の近況を知りたいという別の人からの連絡。

気にはなっていたんで、メールを書く。

でも送らず消して、早い方がいいやと電話をかけてみたら留守だった。

うーん。こないだ、ヨーロッパから帰ってきたと聞いたばかりで、おっかしいなあと思っていたら、昨日になって別の知り合いからメール。

20日、メキシコの革命記念日にソカロで凍えながら、歌を歌っていたそうだ。

メキシコのロペス=オブラドールによる「影の内閣」の式典で、大観衆を前に。

......道理で家にいないはずだわね。

彼がこういうことをやるのは滅多にないので、たぶん、いまのメキシコの状況(左派の分裂も含め)よっぽどまずいと思っているんだろう。

暖かいハバナに帰った頃にメールでも書こう。わたしのキューバ人の最初の友だち、シルビオ・ロドリゲスくん。

あなたの好きなブレヒトの言葉のように、あなたが20年前と同じように、静かに、けれど決然と戦い続けてくれていると、ちっぽけなわたしもとても元気になれる。

一日闘う者がいて、それは良い人間だ。

一年闘う者がいて、それは、より良い人間だ。

何年も闘う者がいて、それは、とても良い人間だ。

そして、一生闘う者がいる。それこそが、不可欠な人間だ

今度は、ちょっと違うノリの超常現象ネタ。

先日、久しぶりに、知り合いの自営業者の女性と会った。

じつは、少し前から噂で聞いていたのだが、オカルトにはまっていた。

なんでも、ある霊体験をきっかけに、それ以来、彼女の身に不思議な現象がいろいろ起こるのだそうで。

具体的には、観光地に知人といって写真を撮ると、自分の撮った写真にだけオーラや火の玉のようなものが写っていたとか、ふと小学校時代の友達のことを思い出したら、その数分後に数十年ぶりにその人と再開したとか、そういうことが続くので思い立って墓参りをしたところ、彼女が親の墓の前に立った瞬間、急にものすごい風が吹いて卒塔婆がガタガタ揺れた.....しかも、その晩、子供が夜中に起きたときに知らない女性が茶の間に座っていたと言い出し、その女性の姿形が彼女の死んだ母親としか思えない......等。

まあ、変わった自然現象とかまぐれとか偶然で片づけようと思えば、十分片づけられる範囲内ではある。極端に言えば、トランプから10回続けてスペードのエースを引くことだって、確率的にはあり得るのである。

が、信じる人は信じるかもしれない。むしろ、思いこみと軽いヒステリーによる錯覚や誤認、恣意的解釈がないまぜになっている可能性が極めて高い。

むろん、彼女は、自分に霊能力が宿ったと信じ切っていた。

かなり熱に浮かされた調子で、自分のこの体験はベストセラーになると思う、と言う。

ここで、私はちょっと引く。

出版社を紹介してくれとか、八木さん書いてください、とかいわれると困るからだ。....幸い、それはなかった。とにかくそんなわけで、彼女は、そんなこんなの自分の体験を大学ノートに書きためているのだそうだ。それが、もうノート1冊半になるとか。

放っておくと、このまま新興宗教を興しかねないぐらいのテンションだった。

というか.....正直言うと、新興宗教ってのはこうやって生まれるのだなあという、ある種の感慨さえ感じてしまったものだ。

これで、実務能力のあるマネージャーがつけば、実際に、来月にでも彼女は教祖様になっているかもしれないし、そのマネージャー役がすごく有能なら、数年後に本当に彼女の書いた体験がベストセラーになることだって、あり得ないとは言い切れない。

もちろん、私には放っておくしかない。

少なくとも彼女は、現段階では、誰にも迷惑をかけていないし、彼女自身もとても幸せそうだったからだ。

私から見ると、100歩譲って、もし本当に彼女に霊が憑いたのであるとしても、それはあまり高級な霊であるとは思えなかったのだが....。

さてそのあと、つまり、彼女と別れてから、ものすごい肩凝りに襲われた。

なんか重いものが肩に覆い被さっているという感じの肩凝りで、肩から背中がガチガチになった。揉んでも揉んでもとれない。というか、鉄のようだ。

その異常な肩凝りは、ぬるめの風呂にゆっくりつかってもとれず、翌日になると首まで上って、がんがん頭痛までしてきたので、仕方がないから除霊することにした。

100歩譲っても、あまり高級な霊ではないと感じただけのことはある。

除霊といっても、べつに坊さんや祈祷師に頼むとかではなく、自分は除霊ができると思っている友人にちょっと来てもらって、ちょっと線香つけて念じてもらっただけである。金銭の受け渡しはもちろんない。(どころか、向こうが茶菓子を持ってきた)

ちなみにこの友人は、簡単な除霊ならできると自分で思っているが、それに対して、なんの科学的根拠も客観的証拠も示すことができない。もちろん、新興宗教の教祖でも信者でもなく、ただ単に(たぶん、なんとなく)そう思っているというだけだ。

で、どうなったか。

その後、5分と経たないうちに、肩凝りはすっととれた。

もちろん、私が無意識のうちに感じていた強いストレスが「除霊」というわかりやすい暗示を与えることで、解放されたから、である。

一昨日の日記の続き。

ふつうの人間に及びもつかない能力というのは、もちろん、サヴァン症候群が有名。

ただ、こういう極端なのは別として、生まれつきの知覚能力の強弱はかなり人によって違うのではないか、ということが言いたかったわけです。

そして、人間は、生まれながらに「自分に知覚できること」をみずから標準としますから、他人と自分が違うということを理解するということは、じつは案外難しいのではないか、と思ったり。

たとえば、色覚異常の子供は、人工的に色で識別させる(たとえば信号や地下鉄の路線図のような)ものによって、色による識別を強要されなければ、べつに不自由は感じないのだろうし、当然、自分が生まれたときから見ている景色を「ヘン」とは思わないでしょう。

というより、私たち自身、自分の見ている色が、他人の見ている色と本当に同じなのかさえわからない。

同じように、自分の聴いている音が他人と同じかどうかは、じつは誰にもわからないわけで、それを快いと判断するか、不快と判断するかでしか、実際の基準はないようなものです。

プラス能力とは逆、つまりマイナスであるLDも同じ。

それが、平均的な学校教育や社会生活に問題を生じるレベルであれば、それは障害であるし、そこまででなければ、ただの「方向音痴」とか「どんくさい」ですまされているということでしょう。

他人を理解するというのは、そう簡単なことではないのだけれど、個体差というのは大きい、ということは、いつも念頭に置くべきなのでしょうね。

以前「営業の天才」といわれる人に会ったことがあります。

まず、とにかく感じがいい。

そして、打てば響くように反応が返ってきます。そのタイミングも反応の内容も絶妙です。

なるほどな、と思ったものでした。

たぶん彼には、非常に微妙な人間(相手)の感情の動きを表情などから瞬時に読み取り、的確に反応する能力があるようです。

もちろん、それに加えて、知的好奇心が豊か。商品を売り込めるかどうかは別として、少なくとも、悪い印象は絶対に持たれないでしょう。

そして非常に記憶に残る(ルックスも、話し方も)。

なにかあったときに、あ、そういえばあの人、と思い出せるような。

逆に、この人が違う方向に走ったら、天才ホストとか、希代の詐欺師になるんだろうなあ....とも。(失礼)

それはそれで、(つまり「感じがよい」というのも)やっぱり、才能なのですよね。

それにしても、今日は寒い。

ちょっと風邪っぽいので、気をつけよう。

先日知り合いの方に教えていただいたこと。

北斎の富岳百景について。

円弧状の大きな波とそのしぶき(その形が、広げた鷹の足爪に似ている)の遠くに、富士山が描かれている有名な図(神奈川沖浪裏)がありますね。

その波が、本物の波を写したものか否かの検証です。

人工の造波機で、高さ4mの波をつくり、その波頭が崩れる様を写真でとります。シャッタースピード1/125秒程度では、波しぶきの形はよく見かけるものと同じ先端が何となく丸いしぶきなのですが、1/5000秒にすると、あの北斎の絵のような、鷹の足の形がはっきりと見えてきます。その部分だけ見ると、北斎の画いた波しぶきと同じです。

北斎は信じられないほど動体視力が良かったらしいということだ。

ただ、じつは私の知り合いに、それに近い動体視力の持ち主がいる。

で、その人物にその話をしたら、ほほうと感心するどころか、

「そんなの不思議でもなんでもないよ。北斎だったらはっきり見えてただろうね」と、わりとあっさりと言った。

この人も、体調のいいときに集中したら、かなりの速さで動いているものをスローモーションで、なおかつものすごい精度で見ることができるという。

(たとえばかなり離れたところで、踊りなど激しい動きをしている人の、指の一本一本の角度とか)

とはいえ、人間誰でも自分の感覚的知覚を「特別」とは思わないもので、彼は、そういうことを「誰でもちょっと努力して集中すればできるもの」だと、最近まで本気で思っていたらしい。

往年の川上の「飛んでいるボールが止まって見える」という言葉を、たいていの人は比喩だと思っているが、彼には「そら(プロのスポーツ選手クラスとかなら)誰でもそうだろ」と思っていたのだそうだ。

やはり別の知り合いで、「写真記憶」を持っている人もいる。

これは山下清の例などでも知られているけれど、要するに、写真を撮るように細部まで正確に見たものを記憶する能力だ。

その人は画家だが、だから、山下清と同じく旅先でスケッチをする必要がない。写真のように記憶して、アトリエに帰ってゆっくり細部まで絵が描けるのである。

ついでに、巨大なキャンバスでも下絵も描く必要は無く、完璧なバランスで描くこともできるから、狭いアトリエなどでパーツに分解して絵を描いて、あとで屋外などで組み立てても、そこに寸分のズレも出ない。(もちろん、計算したり計ったりしていない)

この人はその能力のおかげで、教科書も写真記憶できたので、学校の成績も、教科書どおりに出題される限りにおいて、きわめて高得点だったのだそうだ。つまり教科書見ながら試験受けているようなものね。

この人も「普通とまでは思わないが、画家ならみんなできるはず」と思っていたそうだ。

音声系だと、ヘルツ単位で音を聞き分けられる人とか(これは、そのへんにざらにいる絶対音感などとはレベルの違う話である)、人間レコーダーというのもいる。こちらは、録音機のように音声をかなりの精度で記憶している人。メモを一切取らずに長時間のインタビュー再生とかが難しくもなんともないという。

(ただ、それをやると、インタビューされる側が不審に思うらしいので、形だけレコーダーを置いたり、メモを取るふりなどするそうだ)

私の回りになぜ、こういう奇人変人が多いのかという問題は置いておいて.....。

おそらく捜せば、(常識とか訓練の範囲を逸脱して)著しく微妙な光の差異を感知したり、香りを識別したりする人もいることでしょう。

※香りについては、ジャック・ガウディという伝説的な方がおられるとの情報を頂きました。Thanks>えしたさん

そういえば、以前、TVで「天然水のテイスティング」をやったら、それで、2位に著しい差をつけて、ダントツで一位になったのは、プロのソムリエでも板前でも研究者でもなく、なんの訓練も受けていない小学生の女の子というのがありました。もちろん、100発100中。

おそろしいのは、こういうかなり特殊な能力を持っている人のほとんど全員は、「複数の人から強く指摘されるまで、自分を特殊だと思っておらず」「指摘されてもなお、『努力すれば誰でもできるはず=できない人は努力(あるいは集中力)が足りないんじゃないかなあ』」と思っている。

そのくせ、なぜできるのか、といわれると「わからない。できるもんはできる」「説明できない」

もちろん、人間のいろんな能力が努力や鍛錬によって、かなり不可能を可能にしたり、あるいは能力そのものをのばせることになんの異論もないが、それとはべつのものがあるのも、確かではあるということ。

そして、自覚せずに、そういう能力を持っている人はじつは多いのかもしれないということ。

たとえば、あなたも、ときどき「どうして他の人にはできないのかな」とか「わからないのかな」と思うことってないですか?

他の人の努力が足りない、と思う前に、そういう可能性も考えられるかも。

講演の準備。

演題なんでも、といわれるのはかえって困ったりする。

たとえば、「メキシコの先住民問題」とか「中南米のテロやゲリラ問題」とか「ラテンアメリカにおける新自由主義経済」とか、あるいはいっそ「キューバ音楽」とか「メキシコの民俗音楽」とか「チリの音楽」とか、あるいはいっそ「メディア論」とかいうなら、ぱっぱとやれちゃうんだが、当然、聴衆を非常に限定するわけ。

で、そうではなくて、「ラテンアメリカにまったく興味があるわけではない」「しかし知的水準は高い」「やや年配」という条件の人たちが「なんでもいいから1時間半ぐらい楽しめるネタ」というのは.....ちょっとたいへん。

まえに○○大学で「中南米の先住民運動」、△△大学で「メキシコの民俗音楽」というネタで講演をやったことがある(これなんて、iBook + Keynote でけっこうかっこいいプレゼンテーションも作った)が、やっぱ、それじゃ駄目だよね。

最初、「ラテンアメリカの左傾化とアメリカ共和党の敗北をふまえつつ、日本の外交について」あたりでなんかやろうかとしたが、前々回の講演者がある有名な元大使の方だったということに気がつき(しかも日本の外交批判だった)、素人が同じ路線はまずいよな。しかも、前回は、メジャーな脚本家の方である。ううむ、荷が重い。

私のあとも、最近上場も果たした有名 IT企業の社長だの、妖怪研究家だのが続くのだ。マイナーで凡庸なのは私ぐらいだ。ううむ、すごい荷が重い。

結局、19世紀から現代までの音楽史を社会経済史的側面からも分析しつつ、というあたりにした。(と決めるまでに時間がかかる)

ヨーロッパのサロンクラシックと軍楽隊の音楽が、新大陸に入り、ハバネラ〜ラグタイム〜ダンソン〜マンボ〜タンゴと変化していく姿。

同時に、そのクラシックや軍楽隊の音楽が日本に入って、江戸時代からの新内や端唄のセンティメントと融合して、軍歌〜浅草オペラ〜チンドン音楽へと変わる一方、昭和初期から戦中〜戦後すぐに入ったジャズやタンゴ、ラテンの影響を濃厚に受けて生まれた戦後日本の歌謡曲。

この時代、レコードとラジオが生まれたことで、音楽がものすごい速度で生まれ育ち変遷し、廃れたのが背景にある。

そして、タンゴにジャズやクラシックと再び交わらせて、新たな革命を起こしたのがピアソラなら、ラテンにジャズやフォークのセンスが交わって生まれたのがファニアのサルサ。

かなり乱暴にまとめるとまあこういうことを、音源交えて話すことにする。

こないだ物欲に負けて iMic を買ったので、LPやカセットの音源をデジタルにできるようになったもんね。

と、決めたらぱっぱとやるつもりが、つい音源て聞き込んでしまいますね。

ラグタイムにはまってしまったり、端唄で和みすぎたり、ベニー・モレで沈没したり、ピアソラで時間を忘れたり、ルベン・ブラデスで思わず熱くなってしまったりして.......。

やはり音楽ネタはこれだからやばい。

そんなわけで、今日の晩のおかずは、ほうれん草のおひたし、栗ご飯、ブリ大根。

さあ食べようと思ったら、味噌汁をつくるの忘れていたのに気がついてちょっと落ち込む。

耳も16961 Hzがかろうじて聞こえるぐらいなので、今日は早めに風呂はいって寝よ。

ところで、ちょっと古い話題ですが、イグ・ノーベル賞。

今年も、「キツツキはなぜ頭痛がしないか」「なぜスパゲティは半分に割れないか」など、人を笑わせるお馬鹿な研究成果の表彰の場となっていましたが、そのなかの本年度の平和賞を受賞した項目は、ちょっと気になります。

(以下引用 Wikipedia Jaより)

* ハワード・ステープルトン(Howard Stablockquoteleton、ウェールズ、マーサー・ティドビル)

十代の若者には聞こえるが大人には聞こえない不快な高周波ノイズを発する電子式ティーンエイジャー撃退機を発明したことに対して。また同じ技術を、十代の学生には聞こえるが大人の教師には聞こえない携帯電話呼び出し音に応用したことに対して。

店にたむろする少年達に対し、「モスキート」と名づけられた機械を使うことで店内から追い払うことに成功したニュースが世界で報じられたが、この技術は若者によって授業中の電話に逆用されている。

この記事は、日本の新聞でも出たので、知っておられる方はあるでしょうが、その問題の音って、聞いたことありますか?

http://saunderslog.com/2006/06/12/the-mosquito-ring-tone-this-adult-can-hear-it/

この文章の下の方の、Mosquitoという青いリンクをクリックすると音が流れます。

ついでに、15102 Hz, 16000 Hz, 16961 Hz,17959 Hz(モスキートより高周波)も聞こえるかどうかの実験ができます。

ちなみに、わたしは全部聞こえた。若いってことか、原始的というか..? 若いんだと思っておこう。

なお、あんまり安物のスピーカーとかヘッドフォンだと、機器自体が高周波を再現できないために聞こえない可能性はあります。

ちなみに、その他のお馬鹿研究については、以下のリンクをどうぞ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E8%B3%9E

ここのとこ、ブラウザの新バージョンがいろいろ出ている。

Firefoxも2.0になった。これ、けっこうきれい。拡張機能もほぼすみやかに対応した。

タブの細かな設定もデフォルトでついている。

残念なのは、まだAcid Faceテストを合格していないことだけれど、3.0で対応予定だそうだ。

しかし、なんといっても驚いたのが、Shiira。

このシイラというの、Macintosh専用ブラウザで、Safariと同じKonqueror系のレンダリングエンジンを使っている。で、デザインはSafariより考えているな、という感じはあったものの、いままで大きな違いはなかったのだが.....いま、ベータ版として出ているShiira2.0b1、これがすごい。

透過パネル式サイドバーとか、MenuDocとか、タブのサムネイル表示とか、相当に便利で、しかも綺麗なんである。ページ情報とかもかなり充実。

まだ、ベータ版なので、実装不完全な機能もある(たとえば、Safariのブックマークは自動で取り込んでくれるが、Firefoxのはまだできない)が、これ、公式リリースされたら、かなりお勧め。

というか、Macintoshユーザーは、「Macintoshユーザーで良かったぁ〜」と嬉しくなること請け合い。

私は、Firefoxをばりばりにカスタマイズして、マウスジェスチャ機能とか、フォームへの入力自動化とか、ユーザーエージェント偽装とか、ソースを外部エディタで開くとか、Fire Dictionaryとか.....まあ、そういうややおたっきーなオマケをいろいろつけている。そのなかでも、マウスジェスチャ(All In One Gestures)とWeb Developer(ページのhtml解析やパスワード忘れに超便利)は、ほぼ必需品となっているので、完全乗り換えはちょっと無理かもしれないけど、Shiiraがこんだけ進化すると、併用はすると思う。いうまでもなくSafari系なので、Acid Testはとっくにクリア済み。

で、Internet Explorer 7.0のほうはというと、いまだにAcid Faceテスト合格は、目標どころか、雲の上の出来事のもよう。

しかし、頼むから、もうちょっとまともにスタイルシート対応ぐらいはしてもらいたいものだ。

君の偏差値では、合格ラインは到底無理として、せめて赤点とらないでくれ、という感じ。いや、せめて名前ぐらいまともに書いてくれ、という感じ。

もし、IE7.0開発責任者の趣味がビオラを弾くことだとしても、べつにわたしは驚かないが、このページの最後に出てくるBBS交響楽団のテストで、20点は取ってほしい。

(どうでもいいが、こないだ、趣味でクラシックを演奏しているという、死ぬほど要領の悪い人に会った。まさかと思って楽器を訊いたら、ほんとにビオラ奏者だったので驚いた。まあ、ソプラノ歌手に言われたかないと思うが)

きれいで大きなカリフラワーが安かったので、パブリカも買って、本日はメキシコ風のピクルスを作る。

あとの材料は、たまねぎとにんにく。ハラペーニョは生が手に入らないので、缶詰を使う。これは好みなのでなくてもいい。

ホーロー鍋にサラダ油を多めに入れ、野菜を茹で煮にして(水は入れない。野菜から出る水分だけ)、柔らかくなったら、酢と塩とハーブを入れて、一晩漬けておくだけ。

このちょっとピリ辛のピクルス、酒のつまみに最高である。むろん、肉料理や卵料理などにも合う。水気を切ってスライスすれば、サンドイッチにもよし。

晩ご飯は、簡単にソーセージとポテトピューレ。

ソーセージは市販のだが、ポテトピューレがポイント。これは南米のチリで学んだ重要な教訓ふたつのうちのひとつ。

「ソーセージとポテトピューレは相性抜群」

ジャガイモをたわしでよく洗って、お米と一緒に炊飯器にぶちこんで、ご飯が炊きあがったらイモを取り出す。

皮がするっとむけるので、皮をとって潰して、塩胡椒と牛乳を入れて、やわらかめのピューレにする。

ちょっと面倒くさいけど、炊飯器を使うと、蒸すのは簡単だし、潰すのもフードプロセッサがあると簡単。

このピューレ、ソーセージに合わせると、おいしいんだよ〜!

ディジョンのマスタードがあると、さらによし。

キャベツがあったら即席ザワークラフトを添えると、もっといい。

キャベツの千切りをレンジでチンして、しなっとしたら塩と少量のオリーブ油と酢であえて、ちょっと置いておくだけ。ただ、分量がすごく小さくなるので注意。

あとは、バナナを切って、ヨーグルトと砂糖で和え、シナモンをちょっと振ってメキシコ風の簡単デザート。

(メキシコではほんとはサワークリームで和える)

ちょうどベネズエラをねたにしたところで.......まったく偶然なのだが、いま、ベネズエラ文化週間なのだそうだ。

大使館の方からお電話でお誘いいただいたこともあり、ベネズエラ音楽のライブに行ってきました。

なんと、無料!

いや、八木がご招待客だとかいうのではなく、全員入場無料という太っ腹なコンサートです。

しかも演奏は、すばらしい。

ベネズエラの「エル・クアルテート」という4人組で、ベネズエラの民族音楽をベースにクラシックやジャズのセンスを織り込んだセンスのいい音楽を演奏する。

といっても、景色が見えないでしょ。

ベネズエラの音楽といっても知られていないですもんね。

ベネズエラは、かのチャベス大統領のおかげで、世界でもっともホットな国として注目を集めているけれど、ここの音楽、じつはそれなりになかなかのものです。

6/8拍子と3/4拍子の混合拍子は南米大陸各地にみられますが、ベネズエラのは、それにカリブ風味のカリブ系のポリリズムが加わって、独特の風味を出しているのです。トリニダード&トバゴとは対岸なので、音楽的影響も強い感じ。

だから、ベネズエラ風ワルツというのも、3/4拍子じゃなくて、すごくシンコペーションつきの6/8拍子。

ベネズエラ風メレンゲにいたっては、(ドミニカのメレンゲとはまったく別物)、5拍子。

この5拍子メレンゲは、すごく乱暴にひっくくるなら、東ヨーロッパに見られる変拍子が、足し算系(3+2とか、4+3とか)なのにくらべて、ベネズエラの5拍子は、(6-1の)引き算でノっていく感じ。

そして、カリブのポリリズムが入っているので、それぞれの楽器セクションのアクセントが入り組み、大きなうねりを作っていきます。

非常に錯綜していてスリリングな音楽です。

いわゆる「南米のフォルクローレが好き」という人よりも、たぶん、ジャズや変拍子系の音楽が好きな人が聴くと、けっこうつぼにはまるのでは。

明日も赤坂区民会館で無料のライブがあります。

地方公演もあるようです。

米中間選挙で、史上初のイスラム教徒下院議員が誕生

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006110801000385.html

ついでに史上二人目の黒人知事誕生。

http://www.asahi.com/international/update/1108/016.html

そして、下院では民主党が多数を取り、上院は激戦。

アメリカ人も馬鹿ばかりではない。

一方、ニカラグアではサンディニスタのダニエル・オルテガが復活当選。

私は個人的にはオルテガは好きではないが、彼のもとにサンディニスタが結束し、政権を奪回したことは、心から祝いたい。

ついでに国連安保理非常任理事国の中南米枠は、パナマに決定。

これは、米国を後ろ盾にしたグァテマラとはっきり反米の「あの」ベネズエラが激しく争っていて、10月16日以来、47回の投票をやっても決着がつかなかった。

アメリカとしては、ベネズエラの非常任理事国入りだけは死んでも阻止したかったので、それはすごい外交戦が行われたということだ。

一方投票する側としても、いま、ベネズエラに票を入れるということは、アメリカに喧嘩を売るも同様なわけで、にもかかわらず、ベネズエラがこれだけ健闘したということは......?

で、結局、膠着状態になって、間を取ってパナマでみんな納得。丸く収まったというわけ。

でも、パナマの大統領マルティン・トリホスのパパは、パナマ運河をパナマ人に取り戻し、裏では、カストロとはお友達で、アメリカの経済封鎖破りをやっていたオマール・トリホスである。

(そのへんの事情はこちら参照)

そして、長らく事故死とされてきたが、今年の3月に「CIAに暗殺された」ことが明らかにされた人でもある。

もちろん、マルティンは「穏健派」とされているが、大統領に就任してすぐ、さりげなく対キューバ関係を改善させている。ちなみに、ベネズエラとは緊密な経済関係があって、いま、パナマ運河を拡張するために投資してくれる国を捜している。

「間をとって」この人というところ、この外交戦、いまごろチャベスはにやりと笑っていることだろう。

最近、「努力」という言葉をよく聞くような気がする。

まあそれは、「努力しても格差が開く」とか「努力しないと必ず負け組」いや「戦う前から戦意を喪失しているのは問題だ」みたいなニュアンスが多いのだけど。

しかしな。これって、間違いではないけど、一面的でしかないような気もするのだ。

いや、べつに「努力云々なんて言葉は、あんたが来世でアフリカの先天性エイズの子供に生まれ変わったときに、よく思い出してください」なんてイヤミを言いたいわけじゃなくて。

メキシコのけっこう有名なジョークでこういうのがある。

あるメキシコの湖の村で、ひとりの漁師が暮らしていた。

漁師は朝になると、小さな船で湖に出て、家族が食べる分と市場で少し売る分だけの魚を釣って、昼前に戻ってきた。

そして、昼に市場で新鮮な魚を売って、少しの現金収入を得ると、それでささやかなほしい物を買い、午後はハンモックで昼寝をして過ごし、夕方になると友達とギターで歌を歌って暮らしていた。

そこに一人のアメリカ人がやってきた。アメリカ人は漁師の暮らしを見て驚いてこういった。

「なんということだ。この湖にはいい魚がたくさんいる。私ならもっと大きな船を作り、いまの5倍の魚を捕って売上げを増やすだろう」

メキシコ人は言った

「ほう、それでどうなるんでさ、旦那」

アメリカ人は言う

「そして金を貯めるんだ。貯めた金でもっと大きな船を作り、もっとたくさんの魚を捕る」

メキシコ人は言った

「ほう、それでどうなるんでさ、旦那」

アメリカ人は言う

「たくさん金が貯まったら、水産工場を造り、ここで魚の加工もできるようにするんだ」

メキシコ人は言った

「ほう、それでどうなるんでさ、旦那」

アメリカ人は言う

「魚の缶詰を作って世界に輸出するようになれば、莫大な利益を上げることができる」

メキシコ人は言った

「ほう、旦那、それには何年ぐらいかかるようになるんでさ」

アメリカ人は言う

「私の計算では、君が一日12時間働くとして、20年ほどだね」

メキシコ人は言った

「ほう、旦那、それで20年経ったら、わしはどうなるんでさ」

アメリカ人は言った

「朝から釣りをして、そのあとはハンモックで昼寝をして、夕方には友達とギターを弾いて歌って暮らせるようになるんだ」

で、略称ネタ。

キューバ人とかメキシコ人はこういう略称が大好きです。

(詳しくは昨日の日記参照)

でも、外国人に言われたってわかんないっての。

辞書にも載っていないから大変です。

新聞でもすでに略称で載っているから、下手すると記事の意味がぜんぜんわかんない。

そのへん気をつかってくれる友達がいると、適宜、教えてもらえるのですが、問題は、ラテン系の連中は一般的に喋るのが好きで、気を遣ってくれる人は非常に少ないという事実。

「いまさ、オアハカど〜なってんの?」

「それだよ、APPOがPFPと激突してCUで睨み合ってて......(しばらく停まらない)」

と、ひとつの質問に100倍ぐらいの答えが返ってくる。

あまりスペイン語が得意でない外国人にとっては、何かひとつ質問をしたら、なるべく「簡潔明瞭に」答えてもらいたいものだ。

100語以上で懇切丁寧に説明されると、かえってありがた迷惑なのだが、彼らは、まあそう言うことは考えないのである。

これはこないだフランスに行ったときにも「やっぱこいつらラテン系だわ」と思ったものだった。ハウスワインをグラスで、とか、トイレはどっちかと言うてるだけなのに、なんでそんなにぞろぞろ長い答え(しかも次の質問付)が返ってくるの?

まあ、スペイン語の場合は、私もある程度、耐性(ってウイルスかよ)が出てきたので、そう簡単にわけわかめにはならなくなってきたが、しかし、「略称」、こいつには油断をすると撃沈されてしまうのである。

んで、相手が、PFPの暴虐ぶりについて、ひとしきり熱〜く説明してくれたあとで、

「それで、PFPってなに」

というのは、とっても訊きづらい。

いやまあ、今回のようなケースの場合は、ある程度、会話の内容で「PFP(ペーフェペ)ってのは軍隊か治安警察だな」とか「APPO(アッポ)ってのが、おそらくデモ側だな」とかなんとなくわかるので、あとで調べればいいわけだが、話がそうわかりやすくない場合は、これは困る。

とくに政府関係機関の略称とか大学の施設関係の略称、これはほんとに、自分に関係のあるメジャーなやつ以外、わかんない。なんでメキシコ人やキューバ人はみんな当然のように知っているのだろう。

だから、ある宴会で、最後まで話題がなんなのかよくわからなかったことがあったり。途中で、自分がすごーく勘違いしていることに気がついたり(笑)

こういうとき、キューバにはラムが、メキシコにはテキーラというものがあって良かったなと心から思ったりするのである。

もっとも、最近メキシコのテキーラは値上がりがひどくで、気やすく飲めなくなってきているんだけど。

本日の教訓:

外国人が何か質問をしてきたら、なるべくゆっくりわかりやすく簡潔に答えてあげましょう。

例:

「チヨダセンハ、ドコデスカ」

×「あ〜、それはね。ここまっすぐ行って、ええと50mぐらいかな。行ったら、ホームのはじっこに、たぶん上にあがる階段があると思うんで、そこを上ってそのままずっと行ったら、半蔵門線があって.........」

○「まっすぐ。緑のマークを捜せ」

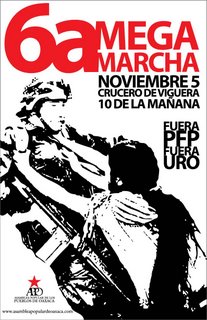

メキシコ・オアハカは小康状態、

とはいえ、日曜日(日本時間で昨夜)、軍隊の撤退と知事辞任を求める大デモ。

軍側は、オアハカ中心部の歴史保存地区(要するに観光地)のあたりを鉄条網で囲んだとか。

今日もデモがあるらしい。

以下は、オアハカ人民会議(APPO)のサイト。

http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/

今年の6月のデモの主体となった教職員組合を中心にしたいろいろな労組、新自由主義経済に反対する市民団体、人権関連のNGOなどの連合体である。メキシコ関係のニュースを読むと、略称でAPPOと書かれているのはこっち。

それにしても、マルチメディアを駆使して、デザイン性もあるサイトです。

YOUTUBEも利用しまくっています。いい時代だなあ。

思えば、サパティスタ(1994年に世界で大ニュースとなったメキシコのチアパスのゲリラ蜂起)の頃は、ゲリラ側が山奥から自家発電でラジオ電波送って、それを協力者が書き起こしてFAXで都会に送ったりとか、現地撮影したビデオを軍隊出し抜いて都会まで持ち込んで、ひそかに編集・ダビングしたのを、これまた信憑性を失わない程度に出所と作成者を曖昧にして、マスコミ関係者に流したり.....と、関係者の方たちも、かなり頭と体を使っていたものですが、いまはYOUTUBEいっぱつ。編集もiDVDであっという間。

ただ、その分、希少性が薄くなったのと、一方で、マスコミの統制度も高まって、ゲリラ側の送ったFAXを、メジャー紙がいきなり一面トップで掲載してくれたり、画像の悪いビデオで上映会やったり放送で流してくれたりしなくなりましたから、どっちがいいとは簡単には言えません。流すことが簡単になった分、情報の重みや切迫感が薄れてしまっては、本末転倒ですしね。

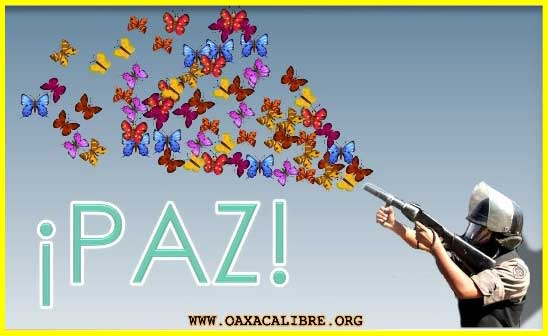

まあ、それはいいとしまして(ほんとはよくないけど)、デザインといえば、このサイト

今回のオアハカ関連の、(つまり政治系)ポスターやロゴデザインなどを集めたブログなんですが、美術やグラフィックデザインのレベルの高いメキシコならでは!

すでにグラフィックデザインコンテストのような状態になっておりまして、いずれも、かっこよくておしゃれです。ダウンロードもできます。

(APPOだけではなくて、賛同を表明しているあらゆる政治団体のものも含まれていますので、誤解なきよう)

で、略称の方に戻ると、PFPと書かれているのが軍。

Partnership for Peace、ではもちろんなくて、Policia Federal Preventivaの略称。

軍と訳していますが、正確には連邦予防警察。警察といっても、軍警察と国家安全調査局、警察の対テロ部隊で構成されています。例の9・11以後の「テロ対策」以後、予算が投入されて強化された組織で、事実上の軍隊ですが、国防省ではなくて、内務省の管轄となっているため、大統領が簡単に動かせるというわけで、表向きは麻薬対策や広域犯罪捜査、テロ対策をすることになっています。

UROは罷免要求の出ている知事のUlises Ruiz Ortiz、CUは(メキシコシティの地下鉄の駅名にもなっているけど、Ciudad Universitaria=大学都市)

まあ、経済企画庁を経企庁というようなもんなんですが、中南米のスペイン語って、やたらにこういう略称が多くて、しかも漢字で類推できる日本語と違って、イニシャルなんで、ちょっと油断するとわけわかめになります。

昨日の日記に追加補足。

オアハカ支援のキャラバン隊がメキシコシティを出発。

オアハカでは小規模ながらデモが続き、メキシコシティでも、オアハカ系住民がフアレス通りを封鎖。

一方、不正選挙によって大統領選で「敗北した」AMLOこと、ロペス=オブラドールはシャドウキャビネット樹立を宣言。

ただ、そうはいっても、現在、メキシコシティの大半は平穏です。

ただ、メキシコ観光を予定されている方は11月20日にご注意ください。

この日はメキシコの革命記念日です。

オアハカへの連帯抗議行動のアクションがあちこちで起こると予想されます。

チアパスの先住民ゲリラEZLNも、いちおう、この20日に大規模アクションを呼びかけています。

メキシコシティでも、AMLO+PRD左派が、この日にソカロあたりでデモを企画する可能性はあります。

(註:あくまで可能性に言及しているわけで、あるといっているわけではありません。私はEZLNでもPRDでもありませんし、個人的な意見としては、大きなことにはならないと思います)

後者は平和的なデモになると思いますが、PRDのデモになれば、交通はかなり遮断されるでしょうし、UNAM(国立自治大学)の学生たちがどれぐらいおとなしくしているかは定かではありません。

コヨアカンあたりは平穏だと思いますが、首都の主な観光地はソカロ(憲法広場〜大統領宮殿)あたりに集中しているので、初めてのメキシコ観光の方は、観光どころではなくなる可能性があります。

さて、Indymediaについて補足。

名前の通り、インディメディアは、インターネット上の自由投稿制のニュースサイトです。

そういう意味では、JANJANとかオーマイニュースみたいなものです。

で、殺害された Willian Bradley Roland (Brad Will)氏は、これに参加していた「市民記者」で、いわゆる「プロ」のジャーナリストではありませんでした

逆に言えば、なぜ、このオアハカの事件が日本で報道されないのか。

いや、特派員が記事を送っていても、本紙で掲載されないのか。

フランスの暴動で金髪碧眼のフランス人学生が一人死ねば、日本でも報道されますが、メキシコ人は10人死んでも、ルワンダ人やレバノン人が1000人死んでも、大したニュースバリューはない。

イラク人にいたっては毎日死んでいても報道されない、という、抜きがたい「発展途上国の人命は軽いから、日本人が死んだり誘拐されるのでない限りニュースにはならない」という感覚があるということです。

そのうえに、今回のアメリカ人青年の死も、これが、ニューヨークタイムスやワシントンポストの記者ならともかく、「市民記者」だったわけですから、「記者とは記者クラブに護られ、特権的であるのが当然」と思っている日本の新聞社には、他人事以外のなにものでもないでしょう。

もし、彼が日本人であったとしたら、おそらく日本では「自己責任論」がまた盛り上がるに違いないわけで、だとしたら、アメリカ人の「お調子者の市民記者」の死など、なんで伝える必要がありましょうや。

CNNが大きく伝えたとは、誤算でしたね。これらに彼の「自己責任」を問う論調はもちろんありません。これも誤算だったでしょうか。

しかし、オアハカは有名な観光地です。

「地球の歩き方」などでもたくさんページを割いていて、日本人の観光客もたくさん訪れるところです。

それだけに日本人の安全を考えるなら、このオアハカの現状を伝えるということに意味がないとは考えないのでしょうか。

何も知らずにオアハカに着いてしまった日本人旅行者が巻き込まれて怪我をしたり、死んだりしたら、それはやっぱり「自己責任」なのでしょうか。

まあ、メキシコ政府は、「オアハカに暴動は起こっていない」という見解のようですし、(それを言うなら、チアパスのゲリラ蜂起の時も、メキシコ政府は「すぐ鎮圧」と主張したぐらいです)、外務省の海外地域情報にこの程度掲載すれば、あとは知らない方が悪いってことなんでしょうかね。

ええ、すでにBBSに書いたことの焼き直しですが、改めてここに書きます。

現在メキシコのオアハカがすごいことになっています。

これまた日本のマスコミはほとんど報じていませんが。

発端は、教職員組合の賃上げストライキ。これ自体はある意味、定例行事だったのですが、それが、知事の汚職や不正問題にからんで、例の不透明な(というより、露骨な不正選挙だった)大統領選への怒りが加わってエスカレートし、教師達だけではなくて、ほかの労組や一般市民も加わった抗議行動に発展。

オアハカが混乱状態に陥っていたのですが、警官が市民数名とアメリカ人ジャーナリスト Willian Bradley Roland (Brad Will)を射殺した事件を契機に、フォックス大統領が軍を投入。発砲。

現段階で死者10名と多数のけが人、逮捕者が出ています。オアハカ空港も閉鎖。

(ただし、Brad Willは軍人に撃たれたという信憑性の高い報道もあり、フォックスの口実そのものが欺瞞である可能性も)

その直後、フォックスはTV(もちろんテレビサ)に出て、ぬけぬけと「オアハカに平和と秩序は取り戻された」などと発言しましたが、現在もオアハカ自治大学などでは、内戦状態。

これに連帯して、メキシコ各地でも抗議行動が激化しています。

そんななかで、昨日はライブでした。

せっかく死者の日だし、このモノローグにもそういうネタを続けていたので、カトリーナのコスプレでもしようかと、かなり本気で思っていたのですが、場所が六本木ということもあり、「ただの日にちを間違えたゴスロリおばさんにしか見えないのではないか」という、ある方のきわめて鋭くも的確な指摘があり、かろうじて思いとどまりました。

いやいや、オアハカの事件の詳細が伝わってきて、あんまりふざけている気分でなかったのもありますが。

でなわけで、死者の日にちなんだ曲も数曲。常磐津風歌曲もあり。ピアソラもサンバもあり。

でも、連休前の木曜って、観客動員悪かったすね。(苦笑)

いままでで一番入りが悪かったんじゃないか。前回も前々回も、予約なしだとあぶなかったぐらいだったのになあ。

ということで、べつに八木のファンが確実に増加していたわけではなくて、ここしばらくが単なるまぐれであったことが判明しました。(自爆)

ということで、来年は11月2日にライブをぶつけるのはやめにします。死者の日にちなんだ曲はしたがって封印されてしまうので(ごめんね小林くん)、昨日来なかった方はせいぜい後悔するように。(なんちゃって)

とまれ漫談ネタも必然的(?)に、やや過激化。(このとこ毎度じゃないかというツッコミは不可ね)

死者の日で、またまた思い出した話。

オアハカのテワンテペック地峡のあたりに、サポテカ語という言葉を話す人たちが住んでいます。

フリーダ・カーロのファッションでもおなじみの、美しい刺繍のある民族衣装でも有名なところ。

そのあたりの歌で、「最後の言葉」という、美しい歌があります。

あなたに別れを告げようと、

私のくちびるはわずかに開く

私の心はどうなるの

わたしがあなたから離れていくのであれば

どうか、一緒に来て、いとしい人

私と一緒に同じ道を歩きましょう....

という歌詞で、私はずっと、これは別れのラブソングだと思っていました。

別れを告げつつ、思い切れない。で「やり直せない?」みたいなことを言っている歌だと。

で、これまたとても綺麗なメロディで、一時、レパートリーにしていたのですよね。

ところがあるライブで、お客さんで来ていらしたメキシコ人の方(それも神父さん)が、あとで楽屋にいらして、衝撃の事実を告げてくださったのです。

いわく。

自分もずっと忘れていたが、じつは自分は田舎のインディヘナの村の出身で、確かにこの歌を、子供のころに聴いてよく知っていた。何十年ぶりに聴いたことか。.....これは、サポテカのお葬式の歌だ。

\\\\\(゚O゚)/////

まあ、まさか京都で、サポテカ語をわかる人に会うと思わなかったけど、そういえば、私が知っているバージョンのうちのひとつ(で、サポテカの歌手がサポテカ語で歌っている、たぶん原典に近いもの)は、お祈りの文句のようなものをかすかにBGMに流しながら、太鼓とバリトンサックスの伴奏だった。

(註:この地域は、先住民系の人たちが演奏する、ブラスバンド音楽で民謡の伴奏をすることが珍しくない。これは、ナポレオン三世がメキシコを占領したときに持ち込んだフランスの軍楽隊の音楽が土着化したもので、独特の哀愁があります)

で、ここ数日、メキシコ人の死人ネタに馴染んでいらっしゃる方はもうおわかりでしょう。

そうです。

これは、ほんとは「死にゆく者が生者を連れて行こうとする」歌だったんですよ〜!

そういえば、この地域の歌としてかなり知名度の高い「ジョローナ」(これも八木歌ってますが)も「泣き女」。つまり、お葬式の時の泣き女から来ています。

歌詞も、(じつはいろいろなバージョンがありますが)

墓場の花は何を思っているのだろ

風が吹いたら揺れる姿は

まるで泣いているようだ

なんてのがあって、十分、縁起悪さの点では合格ライン。(どういうラインだ)

さらにメキシコの歌として世界でもっとも有名な歌である、「ベサメ・ムーチョ」。

あれも、ただのラブソングではなくて、死にゆく恋人に別れを告げる歌。

重病で死にかけている恋人に「これが最後のように、熱くたくさんキスして」という曲です。

みなさん、結婚式の余興などでうっかり歌わないようにご注意ください。(註:祝福したい新郎新婦の場合)

昨日の歌では「お墓にはいるところ」で終わっていますが、なんの、メキシコ人はすごいです。

お墓に入ってからの歌というのもあります。

「黒い婚礼」という曲ですが、墓守があまりに美しい亡骸を見て、夜中にこっそり掘り返し、骨になった彼女に永久の愛を誓うという、怪談にしてもかなりやばそうな話ですが、これがまた、なんといいますか......ロマンティックなチークダンス系メロディなのでして。

まあ、死についての認識の違いは、日本のような多湿の気候では、死体の腐敗が早く、また、伝染病などの温床になりやすかったので、死体そのものが危険物であったということもあるでしょう。

その点、メキシコは多くの地域で乾燥地帯なので、死体は腐敗しにくい。

昨日ご紹介した歌のメキシコのグァナファト高原もかなりの乾燥地帯ですが、この州の州都グァナファトにいたっては、「ミイラ博物館」というものがあります。

グァナファトの土壌と気候のせいで、遺体は腐敗せず、数年で飴色のミイラとなります。

で、この博物館は、「供養料を支払う係累がいなくなったミイラ化した死体」を共同墓地から取り出して、博物館に展示して見物料を取る(爆)という、それはもう、縁起の善し悪しどころか、ご遺体への畏敬の念のかけらもない博物館なのであります。ほんとです。ちなみに市営です。

ちゃんと説明書きもありまして、「世界一小さいミイラ=赤ん坊のミイラ」とか、花嫁衣装のまま朽ち果てた「結婚式の当日、花婿が別の女と逃げたことを知って、そのまま湖に身投げした花嫁のミイラ」。挙げ句に、この土地のミイラ化の研究に来たドイツの博物学者の「ミイラ取りがミイラになったミイラ」.....。

(ちなみにわたしは、ここの博物館の職員さんに「日本人のミイラのコレクションて、まだないんですよね」と熱い視線で見つめられたことがあります)

で、どっぷりミイラを見たあと、出口で売っているのが、「ミイラの写真集」「ミイラの絵葉書」。そして、お土産きわめつけが、「ミイラ飴」。

いや、ミイラって確かに飴色していますが........またこの飴細工が、けっこうよくできているんですよ。はっきりいって、かなり似ている....。

で、こんな悪趣味なもの誰が買うのかと思ったら、メキシコ人の家族連れとかにはよく売れていますね。(爆)

で、ミイラ飴ぺろぺろ舐めながら帰っていきます。さすがメキシコ人、子供の頃から、こういうのに馴染んでいる。すごいよなあ。

それで、昨日、ハロウィーンと死者の日についてご質問を頂きました。

キリスト教で11月1日と2日は「諸聖人の日」という祝日ですが、イギリス・アイルランド・アメリカのハロウィーンはそれを「イブ(前夜祭)」として祝います。

不気味なものを飾るのはケルト(ドルイド教)の伝統をひいていて、不気味なものを飾ることで、悪霊を脅かして追い払うという意味合いがあるそうです。

一方で、メキシコでは、イブではなくその「諸聖人の日」そのものを祝うわけです。(っても、10月後半からはすでにお祭りモードではありますが)で、こちらは古代メキシコの髑髏崇拝というか愛好癖と結びついて、べつの雰囲気を醸し出しているというわけです。

不気味なものを飾るという点では、一見、似ているようですが、こちらは悪霊を追い払うというより、死んだ人たちも仲間に入れて一緒に楽しみたいという雰囲気で、そもそもメキシコ人は髑髏や骸骨を「不気味」と思っていないところが、かなりニュアンスが違います。

いま、私のプロフィルページにある、どことなくユーモラスな、羽根帽子で着飾った髑髏の女性の絵は、メキシコでは知らない人はいないほど有名なキャラクターで、名前は「カトリーナ」さんというのですが、死者の日の広場に行くと、このカトリーナのグッズが売られていたり、カトリーナ扮装をした女性(たいてい演劇をやっている若い女性の小遣い稼ぎ)が写真のモデル(子供と手をつないで写真に入ってあげる)をやっています。子供はもう大喜び。

この死者の日には、仲良し同士で髑髏チョコをプレゼントしあったりするのもふつう(おでこに相手の名前を入れてあげるのが、さらに可愛くてよいとされている)

ちなみに死者の日を前に、下記サイトでは「髑髏チョコ」は売り切れ

http://www.mexgrocer.com/10069-3.html

なんつってると、明日もうライブです。

ご来場の方、抽選で1名様にミイラ飴を差し上げます。(もちろん嘘)

死者の日記念特集(勝手にやってどうする)

死にまつわる、本日のメキシコの歌。グァナファト高地の民謡です。

(陽気なコーラス)

>死神は公平にやってくる

>年寄りでも若者でも連れて行く

>死神はいつでもやってくる

>旅人だって、逃れられやしない

死神は確実にやってくる

正しき者にも罪人にも

医者も司祭も逃れられない

よくお祈りをする人だって

酔っぱらいだって逃げられない

人を殺した殺人犯も、

結局、自分も墓場行き

(陽気なコーラス)

僧侶も預言者も

懺悔をしてみたとていざとなりゃ

医者も高い薬も無駄なこと

歌手も詩人も同じこと

金持ちもその日暮らしも職人も

やっぱり死んでしまうのさ

その点、大工はちょっぴり有利

自分で棺桶作っておける

(陽気なコーラス)

いずれ死神はやってくる

そして素早く命を取る

彼女(死神)に係累はいなければ

兄弟だっていやしない

少年も老人も

魔術師ですら連れて行かれるのさ

たとえいい学校を出ていても

どんな特権も通用しない

(陽気なコーラス)

そしてお墓に入るのさ

遅れることなく進んでいく

お棺の中で、ひっそりと

4人で担いでもらってさ

女たちは泣いてくれるさ

だって、これが最後だもの

ついでにラムでも封を切りゃ

もっと涙が出てくるさ

(陽気なコーラス)

ここまでくると、ほとんど哲学の域に達しているかと。

もうちょっと、「死者の日」がらみで、続けます。

日本においては「死」は「ケガレ」であり、忌み嫌われ触れないようにしていたという文化的土壌が根強くありますね。

これがメキシコになると「死」はケガレではなくて「ハレ」なのです。

たぶんこれも、古代のマヤやアステカの時代、死とは「とても名誉ある、神様に近づけること」と信じられていた名残でしょうか。

もちろん家族や恋人や友人が死んでしまったら、メキシコ人が悲しがらないわけではなく、その別離の悲しみの感情は同じなのですが、そのあとの死者、つまり、日本だと「霊」になってしまうものの感覚が違うのですね。

日本だと死はケガレだから、基本的に霊というのは悪霊であって、祟りをなすもの、退治し、追い祓うもの。ちゃんと供養しないと肉親の霊といえど怖ろしい、という感覚は古事記のイザナギ、イザナミ伝説でも見られます。

メキシコの場合は、人間の死とは、神にエネルギーを与えるために必要なもの。戦士の魂は美しい蝶々になって死者の日のころに帰ってきます。これはアステカの伝承。

そして、骸骨たちはリボンやフリルをまとったドレスを着て、羽根帽子をかぶって、歌って踊って、愉しい宴会をする。(これは植民地時代〜19世紀のモティーフですね)

それに加えて、昨日の詩でもそうだけれど、スペイン語では「死 La Muerte」は女性名詞なので、イメージとしては女性。

ゆえに、死神のイメージも、鎌を持った不気味なオッサンなどではなく、雪より白いドレスに身を包んだ、エレガントな貴婦人。

その美女に誘われて、死んだら、もう身分も階層も義務も貧困もしがらみもない。

美醜さえ関係はない。

みんな自由に着飾って、遊び放題ってわけです。

そういう死があると思うからこそ、生もまた救われる。

だから、メキシコでは、そういう骸骨のモティーフ(時には模型)を家に飾ったり、髑髏のグッズを飾るのは、「とっても縁起のいいこと」なんです。

死者の日には、広場やホテルや会社のロビーなど、人々の集まるところには、死んだ有名人やまだ生きている人たち(近所の人やスタッフなど)のお墓が作られます。

蝋燭とお花と切り紙でそれはきれいに飾られて、ある意味、クリスマス・デコレーション以上に、気合い入りまくり。(というか、10月に入ったら、メキシコ人はそれは熱心に、死者の日の飾りつけの準備を始める)

さすがに首都圏では最近あんまりやりませんが、教会では松葉を敷き詰め、薔薇やマリーゴールドを飾り、松ヤニのお香を焚いて、髑髏をずらりと並べ、昔は鶏を生け贄にしたりもしたもんです。(あの、それカトリックじゃないと思うんですが)

じつはメキシコシティというのは、ポルトガルのファティマやフランスのルルドと並んで、聖母マリアの出現をバチカンが認めた、カトリックの3大聖地のひとつなんですが、ヨーロッパのカトリック陣営があまり触れたがらないのは、こういうところが問題なんだろうな。

そういうノリについて行けるか、もう生理的に駄目かで、メキシコに合うか合わないか、がわかります。

死者の日が近づくと、思い出す歌があります。

メキシコや南米でも知られた、古いスペインの物語歌「恋する男と死神のロマンス」

男が、夜中にふと目を覚ますと、

雪のように白い美しい女が部屋に佇んでいる

「いったいどうやって入った、美しい方?」

扉も窓も閂がかかっている。すると女は言う

「愛ゆえではありません。わたくしはおまえを連れに来た死神」

「なんというおそろしい死神よ、せめてもう一日猶予をくれ」

「一日は無理ですが、一時間なら差し上げましょう」

男はあわてて衣服を身につけ、外へと飛び出した

恋する娘のいる外へ

「戸を開けてくれ、恋人よ、娘よ」

「そんなことはできないわ、いまは家に両親がいるのよ」

「今宵、開けてくれないならば、二度と開けることはないだろう

死神が俺を捜している、本当だ、信じておくれ」

「では窓の下に来てください、絹の紐を投げましょう

もしも紐が足りなければ、私の髪をつなげましょう」

しかし手の届く前、紐は切れ、男は地面に墜落した

そこに死神が現れて

「さあ参りましょう、いとしい方、ちょうどお約束の時間です」

....という歌です。

日本語にすると、原文の中世スペイン風の美しい韻のニュアンスは出ないのですが、それでもなんか.......すごいでしょ。このオチのブラックさ。

しかも、この曲、実に美しいメロディを持っているのです。

で、なぜ、この歌をいまごろになると思い出すのかというと、もちろん理由があります。

私の友達にこの曲がとても好きな人がいました。

彼はギタリストでもあって、オフの時など、たまにひとりで弾き語りでこの歌を歌っていたのです。

そして、ちょうど今の時期。いまから7年ぐらい前のことです。

自分の35歳の誕生日を迎えた深夜12時に、彼はベランダから墜落死しました。自分の恋人(と誕生日パーティーに集まった友人たち)の見ている前で。

いまでも何が起こったのかは不明です。

自殺でなかったのも確かです。誕生パーティーで少し酔って、さあ、誕生日の瞬間だ.....と、ベランダに寄りかかった.....と思ったら、なぜかそのまま落ちてしまったのだそうで。

(ただ、普通、寄りかかったぐらいでベランダから落ちはしませんが)

私はその日、パーティーに行けなかったのですが、翌日、それを知って、てっきり冗談だと.....しばらくは信じられなかったものです。

まさか、とても好きだった歌と同じ死に方をするなんて、ね。それも誕生日を迎えたその瞬間に。

もちろん、それは.....きっと偶然なのですが。

気がつくと、10月も終わりに近づいています。

いかん、そろそろクリスマス用の生ハムを仕込まなくては。

銀座に行ったついでに、ハナマサに立ち寄りそうになったので、自分に警告。

八木、まだ大丈夫だ。焦るな。

まだ冷蔵庫には大量の栗とキャベツとローストビーフがあるのだ。ロールキャベツの残りもある。

そもそも、ローストビーフは、このあいだ銀座に出たときにハナマサで1.2キロのニュージーランド産牛モモ肉を衝動買いしてしまった結果である。(ちなみにこの牛肉は100g120円)

たしかに、上手く焼けたローストビーフはじつに美味しいです。外で高いお金を出してまで食べようとは思わなくなります。

が、まあ、そう毎日食べるもんじゃありませんわな。

いや、でも仕込みだから.....生ハムは熟成期間があるから、冷蔵庫で1〜2ヶ月かかるんだし、日もちもするし......と思う足を押しとどめる。いや、これだってね。自宅で生ハムとかパンチェッタとかベーコン作ると、これが旨いんだよ。スーパーのが食べられなくなるぐらい。

でも。

今日は駄目。

なんたって、昨日、2キロの栗を剥いたのである。

しかもハイヒールを履いていない。

いま売り場に行くと、魔が差して、はずみで5キロの巨大塊とかを買ってしまうかもしれない。少なくとも、3キロぐらいのは買ってしまいそうだ。

というわけで、ハナマサの近くを通らないように注意しながら(笑)、いろいろ用事を片づけて、帰宅。

最近、日の入りがめっきり早い。

寒くなってきたら、味噌も仕込まないとな。ええと、麹と大豆.......またキロ単位の世界かよ。

いや、でも、これも自宅で作ると、えらく安くてえらく美味しいもんだから....。

いやいやそうじゃなくて。

そろそろ死者の日だ!

いや、ハロウィーンじゃなくて、メキシコの死者の祭り。

でっかい砂糖菓子のパンを作らなくては。そして......髑髏のお面!

私は食材を頂くは好きだが、なぜか、今回、バッティングしてしまった。

目の前にある、大量の栗とでかいさつまいも数個とでかいキャベツ2個。

凄い組み合わせである。

いや、キャベツとさつまいもは、それぞれコールスローとさつまいも御飯にしようと自分で買ったんだけど、帰ってみたら、実家からでかい宅配便が届いていたんだよ〜!

聞けば、うちの母にとっても頂き物で、目下一人暮らしの彼女は、料理するのが面倒くさそうなものは送ってしまえということで、いろいろ詰め込んだらしい。

栗の方は、実家のに加えて、ご近所のご高齢の方から。これも頂き物のパス。

しかし、うちだって、育ち盛りの子供を抱えているわけではないんだよな。

とりあえず、ひたすら栗を剥く。

ひたすら、栗を剥く。

ひたすら、剥く。

武器は2年ほど前に合羽橋道具街で買った「くりくり坊主2号」というやつである。買ったときはけっこう高いと思ったが、手間を考えると元は取った気がする。なにより、手を切る危険性をあまり考えず、実存主義や南北問題について思考を巡らせながら栗をむけるのはこいつのおかげである。

でも、剥いておけば、冷凍もできるからね。

しかしまあ、年寄りが頂き物の栗をさらに他人に渡す気持ちはわかるな。

スーパーで売っているむきみの栗や骨なしの魚フィレをひたすら作る中国の女工さんたちの気持ちがわかる。いや、わかんないか。これで低賃金だときついよなあ。資料を読んだり、原稿を書いている方が楽だ(だったら書けよ!)いやだけど栗はさ、はやめに処理しないと虫がわいちまうんだよ。

結論。やはりわたしは新自由主義経済に反対だ。

とはいえ、2キロはかなりのものである。

とりあえず、今日の晩ご飯は栗ごはんね。

それからでかい鍋に湯を沸かして、キャベツの葉を茹でる。

冷蔵庫にミートソースを作ろうと思っていた挽肉があったので、それを流用し、おかずはロールキャベツ。

まんまやがな。

冷蔵庫を見たら生クリームがあったが、さすがにスイートポテトを作る元気は失せる。まあいい、さつまいもは日持ちがする。

白装束集団パナウェーブの指導者「千乃裕子」氏が福井市で死亡したとのこと。

じつはわたし、もちろん、この教団ではないですが、むかし、ある宗教教団にスカウトされたことがあります。

信者になりませんか、ではなくて、いきなり「幹部になってください」

そのココロは、それらしい「巫女さん」求む、です。わたしは「素質がある」ので、ちょっと修行するだけで霊と会話ができるようになるとのことでした。

なんで修行してまで、霊と会話したいと思うでしょうか。夜中にトイレに行けなくなるではありませんか。

もちろん、丁重にお断りしましたが。

ある政治団体にもスカウトされたことがあります。これもいきなり幹部候補生として、でしたね。

自爆ついでに言うと、「占い師やりませんか、絶対儲かりますよ」と熱心に誘われたこともあります。

たぶん、昔はなんかそういう謎めいた雰囲気があったのでしょう。いまはただの平凡なオバサンだが、そういえば、当時は髪もストレートで長かったし、武道をやっていたので背筋もぴしっと伸びていましたので、たしかにインスタントで巫女装束とか似合ったかも。

で、冗談じゃないよ、とそのときは思ったのだけど、いまにして思うと、その誘いに乗っていれば、いまごろ大金持ちであったかもしれない。そして、「政財界に影の影響力を持つ女」とかになっていたかもしれん。

なんし占いですからね。

「教育基本法改正.....それは画数が悪い。大凶です。あなたのお孫さんが早死にします」とかいうレベルで潰せたかもしれんと思うと、ちょっと悔しいかも。

新宿のコニカプラザに舞踏家の大野一雄を被写体とした写真展に出かける。

舞踏 BUTOH という言葉を世界に知らしめ、そのジャンルそのものを作った方、である。

今年(正確にはこの10月26日に)齢100歳なのだという。そして言うまでもなく、現役。

このたびの写真展、40数人の写真家たちが彼をいろいろな角度から写してきたものの集大成とのことで、それだけでも見応えがあるが、中でも、池上直哉氏の作品は圧巻。

わたしは大野一雄の踊りを83年、メキシコで見た。

当時は学生で、あのとき、開演とともに、その場の空気の色が変わるのを感じた。

残念ながら、それが、そのこと自体が「凄いこと」なのだとということが、まだわかっていなかった。

それから20年後、日本で見る機会があった。

残念ながら、そこはフラットな会場だったため、後ろの方にいたわたしは、人の頭越しでよく見えなかった.....。

思えば、わたしが初めてその公演を見たときですら、彼は70を超えていたのだ。

この写真展で初めて彼の年譜を知った。戦争のせいもあって、初めてのリサイタルが40代半ばを過ぎてから。世間に認められたのは60を過ぎている。

その輝きの強さはなんだろう。わたしなどぜんぜん凡庸なガキに過ぎない。なんか可能性があるとしても、これからだな。

そのあと、東アフリカと中東を描く(といっても具象ではなくて、時間と空間のなか、神を信じる心を糧に佇むヒト、を感じさせる絵)画家の中嶋明さんとワインを開ける。

現総理の悪口を言っていると、なぜか(もちろん単なる偶然で)周囲で人がバタバタ動いた。

「そういや、共謀罪もそろそろ成立ですもんね」

冗談になっていないというところが、とてもかなしい今日この頃。

昨日、手頃な黒いベレー帽を探しに(嘘)、ごく短時間、下北沢に。

その後、某大学研究室にて19世紀のメキシコの古地図と格闘。

以前ちょっと書いたが、メキシコでは20世紀初頭に革命があった。

そして、その革命前と革命後で、メキシコシティの道路の名前がかなり変化している。

革命前はキリスト教にちなんだものが多かったのだが、革命後、政府とカトリック教会が対立したこともあって、キリスト教にちなんだ道路名が変えられてしまったのだ。

その結果として、19世紀までの文献資料に出てくる地名が、現在のどこに当たるかがわからないという問題がある。

まあ、住んでいる人やふつうの観光客に不都合があるわけではないけど、研究者は困るわけで...。

いや、私はべつに研究者じゃないんだけど、手伝ってほしいと泣きつかれると弱いんだよ。

で、そんなわけで、いま、19世紀の地図の写本をデジタル化するというプロジェクトを手伝っているというわけ。

デジタル化なんてスキャナで取り込めばいいだけじゃん、というわけにはいかない。問題の地図は畳一枚ぐらいあって、しかも、蟻みたいな細かい字(もちろん肉筆)で道路名や地名が書き込まれている。

これを索引と照らし合わせられるようにする作業も含まれているというわけだ。けっこう難物。

しかし、この地図を作った19世紀の方の作業量と熱意には恐れ入る。

いつの時代にも、オタクは存在したのであろう。

(といいながら、パソコンで拡大しながら肉筆文字の判読をやってるわたしらも、十分オタク度は高い)

夜、北千住にあるジャズバーに。

顔を見てマスターがわたしのCDをかけてくれたのはいいけど、チャーリー・ヘイデンのあとってのはおこがましいよ。

とりあえず、かけつけ一杯ホワイトレディ。それから、ロシア帰りの物理学者の方とウオッカ2種飲み比べ。

酒が適度に入ったところで、マスター「ね、八木さん。ライブやりません? 北千住でも」

おい........八木。またこのパターンか? いったいおまえに学習能力はあるのか?

とまれ、最近は朝まで飲んでいると、次の日てきめんに顔に出るという悲しい教訓を得ているのでほどほどに帰宅。

今日は今日とて、昼に銀座某所に打ち合わせを兼ねて、ある方の講演会を聞きに行く。来月はわたしが講演をやるのだ。政治ネタで行くか、文化ネタで行くか.....。

それにしても、なんで平日の昼間にみんな集まれんの? 謎だ。

そのあと、すぐ近くだったので、小島隆三さんの天使と聖母の絵を見に、もう一度アトリエスズキに。

ちょうど独立展で受賞が決まったばかりのTさんにお会いする。乗りに乗っている感じ。去年の作品はなんというかとっても暗かった(しかし、見る人を一瞬でものすごぉぉぉぉ〜く暗い気持ちにさせてしまうというその絵は、それはそれで彼の実力を感じさせるものではあったが)。でも、今年は、ぜんぜん違う。迷いがない。いいなあ。

わたしも便利屋みたいなことばっかりやっていないで、そろそろ本腰入れなくてはね。(でも、何に?)

音楽、文筆、その他もろもろ、これではまるで鵺かキマイラ。ただし、そのどれもがわたしであることは確か。

明日、下北沢で、サウンドパレードがあります。

下北沢を通る小田急線の地下化とともに、駅前をロータリーと高層ビルで再開発してしまおうという行政に対して、付近の人たちが反対運動を展開しているというもの。

ほんとに日本中どこの駅前もロータリーと高層ビル作って、これ以上つまらなくしてどうする.....と思いますよね。まさかこれが美しい国だというなら冗談じゃない。

じつは私、下北沢の近くに住んでいたことがあります。ほんの2年ほどですが。

東京で最初に拠点にしたのが、世田谷区の羽根木で、ここが下北沢からはほんとに近かったのです。

あそこのカルディ・コーヒーファームで、コーヒーのみならずいろいろなエスニック食材が入手できるので、ほんとにお気に入りの場所でした。

そのあと、新宿の好条件マンション(どんなに酔っぱらっていてもゴールデン街から歩いて帰れて、しかも上の階にやっちゃんのオフィスがあるせいか家賃激安)に引っ越してしまったのですが....住むにはいいところだったなあ、下北沢。

いま住んでいる北千住では、やはり数年前に駅前の再開発がありました。

当然、駅前の商店街の人たちが反対運動をやると思っていたら、正反対。駅が綺麗になったら駅の乗降客が増えて、商店街のお客が増えると、むしろ駅前商店街は無邪気に開発賛成派。

君ら、再開発の恐ろしさを知らんな....気の毒に....と思っていたら、案の定。2年経ったいまでは、商店街の店は次々に閉まって、チェーン系の店や激安店に取って代わられています。

そりゃ、駅前に丸井ができたら、誰が商店街で買い物するかって。特に衣料服飾系や雑貨系のお店には致命的だったようです。

(ということになんで事前に気がつかなかったのだろうとは思うけど)

とはいえ、その丸井にあのカルディ・コーヒーファームができたんですよね。

これで、エスニック食材や好みのコーヒー豆買いに、上野やら銀座やらに出かける必要が無くなったので、個人的には超便利ではあるんですけどね....。

しかも、もともとあったルミネは、丸井に対抗して大改装。成城石井が入ったのはともかく、あの、かなりオタッキーな食材を扱う専門店である富澤商店までできてしまった。

いままでネット通販しかなかったのに.....正直言って激嬉しい。(たのむから潰れないでくれ)

気の毒だけれど、これでは見通しの甘い商店街に勝ち目はありません。

ま、それはそれとして。

下北沢のごちゃごちゃ感のある駅前は、あれは文化です。あれを高層ビルなんかにしてはいけません。

と思う人がいっぱいいるのはすばらしいことです。そこが文化の土壌の違い、でしょう。

サウンドパレードの出演者が冗談みたいに超豪華。

反対運動のグッズもまた笑っちゃうほど超豪華。

いや、これほんと。反対運動になんの関心もなくても、ちょっと気になるぐらい。

ううん。土壌が違う....。

しかし、その一方でこうも思う。

この超豪華な運動があっさり踏みにじられたりしたら、日本って、まじやばいかも。

満員御礼、ありがとうございました。

補助椅子の方ごめんなさいでした。

それにしても、昨夜はあの店でもっともマルガリータがよく売れた日だったのではないでしょうか。あの唐辛子入りの塩、じつに美味ですよね。

それにしても、お客様の中に、

「高校の時の体育会系部活の先輩」、

「80年代に学生時代バックパッカーの八木とグァテマラで会ったという方」

「92年に歌手の八木をアルゼンチンのフェスティバルで聴いたという方」

が、それぞれ「偶然に」いらっしゃったことに驚き。

人間、悪いことはできませんなあ。

つか、世間は狭いというか....年取ったなあとか.....(自爆)

その一方で、3日前に八木の本を初めて読んで、速攻でネット検索してライブに来たとおっしゃる若い女性の方もおられました。

幅広いなあ....。

これで、お客さんの中に「私はサポテカ語がわかります。3段目の歌詞、間違えましたね」

とかいう方がおられなかったのは、もう僥倖としか申せません。

いやいや、冗談じゃなくて。

私はたまにカタルニア語の歌も歌ったりするのですが、これだって、こんなのわかる人日本に何人いるのかと思っていたら、「私はメキシコ人ですが、父がスペイン市民戦争で亡命したカタルニア人で...」とかいうお客さんがいたんですよね。

あと、わざわざその録音(私が歌っているやつ)をカタルニアに旅行したときに持っていって現地の人に聴かせたという、親切なんだかイジメなんだかよくわからない報告をしてくれた知人とか。(現地の人はたいへん驚いていたそうです、そらそうでしょうな)

で、サポテカ語。

メキシコのオアハカ州テワンテペック地峡付近の先住民の方たちの言語です。じつに美しい響きの言語なんでして、昨夜は「ジョローナ」前半を、このオリジナル言語でやってみたわけです。歌の雰囲気がけっこう変わります。

で、このテワンテペック地方の人は音楽的感性に優れているようで、じつはメキシコのプロのミュージシャンに、ときどきいるんですよね。じつは出身がそちらで、母語がサポテカ語っていう人。私が知っているだけで、5人ぐらいいる。(うち2人はミュージシャンではなく、1人は日本にお住まいの方ですが)

てなわけで、少数民族言語といえど、なかなかおざなりにはできません。

だったらやるなよ、と思うんだけど。まあ、それはそれとして、そこはよしなに。

昨日の晩飯は、豚バラのらふてー。南瓜と干し海老の煮物、ほうれん草のおひたし、味噌汁。

それから、吉行文枝さんに頂いた岡山名物沖アミの塩漬け。毎年この季節になると頂くのだけど、これが美味しいんだ、お茶漬けにすると。ということで、ごはんをおかわりしてしまう。

そうこうしていたら、キューバ人のジャズ・ピアニストの友達から突然メール。

「昨日シルビオに会ったら君の話が出た。いろいろやってるみたいで、必要なら直でメールくれてかまわないと伝言してたのでメールする。以下彼の個人アドレス」

......どうもテント小屋の一件のことをいっているらしい。

なにが「必要なら...かまわない」だよ。なにかあったところで、べつにあなたにメールしたから何が起こるってもんじゃないじゃん。それとも用がないなら、メールするなってかよ。そもそも人に伝言なんか頼まずに、なにか言いたかったら自分で私にメール書けはいいじゃん、まあどうせお忙しいんでしょうけどね....とパソコンの前で毒づきながらも、私は動揺する。

3年前に彼が私に直接送ってきたメールは、一篇の詩だった。イラク戦争開戦直後だった。

http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com//JAPANESE/DOC/mono2003.htm#SILVIO

奇しくも、あれも嘆きの天使の歌だった。そして一昨日、私もちょうど、絵を見ながら頭の中であの詩が流れるのを感じ......彼を思い出していた。

地球の反対側で、ほぼ同時に相手のことを考えてたというのは、なんだろうねこれは。

円環の輪は2周したってことか。

で、背中を押してるのか、シルビオ・ロドリゲス。いや、それとも友達として純粋に心配してくれてるだけ?

などと言ってる場合ではないな。とりあえず今日はライブだ。テンションあげて盛り上げるぞ。

「ブッシュを悪魔にたとえるのは、悪魔に失礼。悪魔には知性ってものがある」という発言で知名度を上げたエクアドルの大統領候補ラファエル・コレア。

目下、支持率はトップで大統領への最短距離にいるわけだが、数日前から、偽造写真によるネガティブキャンペーンにさらされている。

彼がベネズエラのチャベス大統領と親しげに並んで写っているというもの。

コレア陣営では、支持者に、そのポスターを見つけ次第はがすよう、協力を呼びかけている。

(こちらとしては一枚もらって晒してやりたいのだが、選挙事務所はちょっとデリケートな空気だったので、記念に一枚くれとは言い出せないでいる)

それにしても、これ、かつてブッシュが選挙戦で、ケリー候補の支持率を落とすために使ったのとまったく同じ手口である。

たしかに汚いというだけで、知性はない。

さて、昨日話題にしたクカラチャ。

じつはかなりのヴァージョンがあります。

いわゆる一番知られているヴァージョンが、例の「マリファナがきれたから、もう歩けない」というやつ。メキシコ革命の時代に、北部のフランシスコ(パンチョ)・ビーリャ軍の兵士達に愛唱されたとされるものです。

このヴァージョンは、このあとこう続きます。(※チワワはビーリャ軍の本拠地、ハリスコは美人が多いといわれるところです)

笑っちゃうのは、シャツを脱いだパンチョ・ビーリャ

ビーリャ軍が来たから、カランサ軍は逃げちゃったよ

カランサの髭で紐を編んでやろ

パンチョ・ビーリャ様の帽子につけるため

毛布ならサルティージョ、兵士ならチワワに限る

女ならハリスコ、愛するならどこでも!

で、私の手元に今あるのが、たぶんそれより古いと思われるもの。たぶん19世紀末の歌本。

(なんで八木がそんなものを持っているのだというツッコミは不可ね。べつに博物館を襲撃したわけではありません)

こちらでは、

ラ・クカラチャ、ラ・クカラチャ、もう歩きたくない。

もう使えるお金が、ぜんぜん無いんだもの

可哀想なクカラチャ、服もよれよれ

アイロンをかける石炭もないから

糊もかけてない服を毎日着て

肉が値上がりしたから

ステーキとビーツももう食べられない

お金がないから野菜ばっかり

灯油が値上がりで買えないから

燭台もつけられない

.....と、革命前のポルフィリオ・ディアス自由主義経済下での「負け組」庶民の困窮がかなり具体的に延々と歌われております。

これはけっこう笑えない。100年前のこととも思われません。まあ、アイロンに石炭は入れないけどさ。

そして最後は、こう締めくくられます。

泣かないで、クカラチャ、もうすぐ肉の値段は下がる

もうすぐ言ってやるぞ、貧困は終わりだと

だから俺は別れを告げに来た

遠くないうちに戻ってくるよ、愛する娘よ

つまり、ここではクカラチャは「貧しい庶民の娘」で「革命に赴く男」の歌ですね。

ちょっと泣かせる革命歌であります。

こういう物語歌は、ほんとに昔からあって、独立戦争ねたからあります。革命ネタだと、英雄達を称える歌から、一兵士の歌、どこぞの戦況を伝えるものなど、それを集めるだけで本が何冊もできてしまうぐらい。

要するに、メキシコの革命歌というのは、物語歌で、テレビやラジオのない時代に、歌で物語や事件を伝えていたわけです。

この革命前夜の時代から、革命の間にかけて、「ぺらぺらの紙に革命歌の歌詞と銅版画の挿絵」が印刷された歌本が、一部1センタボで、街路で売られ、庶民に浸透していったわけですね。

その銅版画こそ、後にメキシコ近代絵画の父といわれる、グァダルーペ・ポサーダのものです。

雨で冷え込みます。

というので、夕暮れ、メキシコ風のチョコレートをいれることにしました。

要するに熱いココアなのですが、何年か前に日本でもヒットした小説&映画「赤い薔薇ソースの伝説」に出てくるチョコレート。

このロマンティックなタイトルは、じつは、いわゆる「邦題」というやつで、世界的なベストセラーになった原作と映画、どちらも、原題は「煮えたぎるチョコレートの湯のように」(Como el agua para chocolate)

これじゃ、日本じゃ誤解を招きますよね。きっとヒットしなかったでしょう。

で、そのチョコレート。

メキシコ原産のカカオを石臼で擂り潰し、シナモンやクローブやその他たくさんの香辛料を混ぜてできたチョコレートです。

メキシコでは工業製品がスーパーでも売っていますが、うちにあるのはインディヘナのおばあちゃんから買ったもの。コヨアカンの家の近くによく日曜日に売りに来てくれるのです。

一個が約2人前で、黒い円盤状。

鍋に少量の水を入れて沸騰させ、煮えたぎってきたら、円盤をスプーンでつついて溶かし、牛乳を入れます。そしてもう一度沸騰させる。

仕上げに好みでラムを入れたりすると大人の味です。

前述の小説の主人公は、メキシコの田舎の旧家に生まれ、おとなしい性格であるがゆえに、因習に縛られて生きていく。そのため、相思相愛である男性が、こともあろうに姉と結婚して、しかもそこに同居するという状況を受け入れてしまうのです。

その、女主人公の想いが、「煮えたぎるチョコレートの湯」というわけ。

まるで、昼ドラみたいな設定です。

とはいえ、いわゆる愛憎ドロドロ物語ではなく、そのこと自体が戯画的に、というより、魔術的リアリズムを込めて描かれ、また、主人公は自分の想いを作る料理をすることで昇華させようとする、そのレシピが物語に別の色を与えてゆきます。ついでにメキシコ料理の奥深さもよくわかります。

その一方で、自分の意志を貫いて、革命家の男を追って家出した別の姉(次女)が、結局、その男に棄てられ、一時は兵士相手の娼婦にまで身を落としながら、やがて、自ら銃をとって戦う戦士となり、革命軍の連隊司令官にまで昇進し、かつての恋人を部下として、華やかに戻ってくる。

このエピソードは、メキシコ革命時代の有名なふたつの物語歌「ラ・クカラチャ」と「アデリータ」を下敷きにしたネタ。

「ラ・クカラチャ、ラ・クカラチャ...もう歩けない」

というこの曲は日本でも有名で、一時は小学校の教科書にも出ていましたが、このあと、ほんとは歌詞はこう続きます。

「....マリファナがきれたから」

これはまずいだろうよ、小学校の教科書に載せたら。

で、そのクカラチャ、ゴキブリのことですが、もちろんゴキブリをユーモラスに歌った曲ではなくて、今世紀初めのメキシコ革命の中で、革命軍の男達について歩いた娼婦たちのこと。ゴキブリのように何処にでも現れ、男たちの世話をして(食事の支度から下の世話まで)、革命を底辺で支えた貧しい女たちのたくましさを歌ったものです。従軍慰安婦とはずいぶん違いますのでご注意。

こういった女性たちから出て、自らも銃を取った人が実際にいたかどうかははっきりとは記録に残っていませんが、「アデリータ」は、男に混じって勇敢に戦った女性たちのシンボルです。「大尉ですら一目置いていた」勇敢なアデリータはこう歌われます。

「もしもアデリータが俺の恋人になってくれたら、妻になってくれたら

絹のドレスを買ってあげて、兵営に踊りに連れていこう

もしもアデリータが他の男とどこかに行ったら、

地の果て、海の果てまでも追いかけていこう」

これ、日本人の発想ではないですね。メキシコ人て、強い女が好きなのねぇ〜!

そんなわけで、「赤い薔薇ソースの伝説」も、最後は、強い女が好きなメキシコ人らしい結末になります。

私は、熱いココアにラムをたらして、ゆっくり。

今日の晩飯は、手羽先のピリ辛揚げ・ゆり根の卵とじ・茸の味噌汁・水菜とトマトのサラダ(予定)

さて、来週、13日の金曜日。

東北沢のメキシコ料理カフェ『テピート』という店でライブやります。

ちなみに「テピート」ってのはメキシコシティにある地名ですが、いわゆる「観光客はぜったい足を踏み入れてはならない地区」です。はっきりいいまして、かなり濃ゆいところです。

日本においての実態はですね、メキシコ人アルパ奏者チューチョさん(この人、テピート出身なのだそうで)の奥様が金曜と土曜だけ営業しておられるメキシコ料理カフェです。

なので、メキシコ料理が激・美味しい。しかもお手頃価格!

ここで料理ご馳走になって、思わず出演を決めてしまったぐらいの美味しさ!(すぐ食べもんに釣られる八木)

とくにマルガリータ(テキーラのカクテル)超お勧めです。グァカモレ(アボカドのペーストサラダ)激旨です。

で、ここは、いわゆる音響設備がないのです。

マイクなしで歌うというのは、実は歌手にはとても負担がかかるので、私はたいてい言下にお断りするのですが、お料理と酒があんまり旨かったのでつい.....。(おいおいおい)

というわけで、なんと「本場のメキシコ料理を食いながら、八木の歌を生音で聴く」という、ちょい贅沢な企画が実現してしまいました。

はっきりいって、こういうことはめったにありません。

しかも、日にちは13日の金曜日という、とっても覚えやすい日です。(爆)

ちなみに、会場が小さいので、20名程度限定。ギターは小林智詠さん。

詳細・ご予約はeventページで。

ちなみに、今日の八木の晩飯は、ブリと水菜のはりはり煮・豚ロースの紅茶煮・胡麻豆腐。早くメキシコ料理が食べたい!

メキシコのマルシアル・アレハンドロから電話。

「生きてる? 逮捕されてない? なんか協力できることある?」

...じゃあ、なんか新曲書いてくれよ。なんか、熱くてきれいなやつ。

メキシコはというと、例の大統領選の件で、まだ火種はくすぶっているらしい。

オアハカの先住民の人たちよる抗議行動はかなり盛り上がっていて、これが虐殺事件に発展しかねないため、注視しているとか。

.....やはり中南米は、なにをやるのも命がけだ....。

こいつも、ここ10年というもの、わたし以上に政治系の言動はなかった(つか、いろいろあって、けっこう一線引いてた)はずなんだが.....お互い、同じ穴のカナリアよのう...。(笑)

なんというか、とってもやりきれない気分の時には、手近にあるなにかに気持ちをぶつけるという手っ取り早い解消法がある。(もちろん、根本的な解決でもなんでもないのだけどね)

で、わたしの場合、それは小麦粉であることが多い。

まあ、冬場なら味噌造りというのもあって、茹でた大豆をバーミックスでずいずい破壊するのはなかなか悪くないのだけど、あれは年に一回やれば十分だし、そもそも前日から大豆の仕込みをやらなきゃならんので、かなり怒りに持続性がないと解消の役には立たないかも。

で、このたびは小麦粉にぬるま湯とドライイーストを加え、解消の役に立っていただくことにする。

てなわけで、昼飯にピザを焼き、さらに勢い余ってハードトーストを焼いてしまった。

安上がりで実用的な女だと思うわ、我ながら。

そんなことをやっているから、そのあとたまっていた雑用を片づけると、日が暮れてしまっていた。

あわてて、スパイスとヨーグルトを揉み込んで冷凍してあった鶏の腿肉を解凍し、晩飯はタンドーリチキンと胡瓜のヨーグルト和え、豆のサラダ。

このところの八木、ほんとに計画性がないなあ。大丈夫か。

ブラジルではルーラ大統領が再選に王手。ルーラ48.61%。対立候補ジェラルド・アルクミン41.64%、その他を入れるとちゃんと100%。

票差10%以下なので、決選投票に。これも普通。ハイチやメキシコみたいに、開票率90%で優勢だった候補が、最後の10%で妙なひっくり返され方をして、しかも、その票差1%以下の見え透いた「逆転」で無理矢理決着、決選投票なし、なんてことはない。

むろん、日本みたいに、一政党のなかで「どんだけ友達が多いか」だけみたいな理由で事実上の最高権力者が決まったりもしない。

さすがにブラジルは民主国家だ。

さて、今頃になって知って臍をかんでいる。

私らがテント小屋公演をやっている前後、同じ扇町公園ではこういうことがあったのだ。

そういえば、宿泊地からテント小屋まで歩く途中に公園事務所前を通るんだけど、その入り口に、

「団体での陳情、交渉などは、いかなる理由であってもお断りします」という紙が貼ってあって、

「なんやこの事務所の態度....」

と思っていたのだが......そういうことだったのだ。

さいきん、上野公園や地下道などでもどんどん「妙なオブジェ」を作ってのホームレス排除が進んでいる。

つまり眠れる場所を作れないようにしているのだ。

ついでに、「デザイン」と称して、ベンチもゆっくり座ったり寝ころんだりできないものに取り替えられている、

芸術に名を借りて馬鹿高い税金を使っているだけいっそう始末が悪い。

それが問題の解決になっているとでもいうのだろうか。

釜ケ崎のおっちゃんたちには、かつてワンカップ大関を一緒に飲んだり焼き芋をおごってもらったりした縁があったってのに、とんだ不義理をしてしまった。

さて、ここでちょっと笑えるネタです。

すでに、ベネズエラのチャベス大統領が「世界のたくさんの指導者たちが思っているが、いろいろあって、いままで誰も口に出さなかったこと」を国連演説ではっきり言ってくれたのはご存じでしょう。

ちなみに、その全文(日本語訳)は、以下でお読みになれます。

http://agrotous.seesaa.net/article/24315674.html

ノーム・チョムスキーから我が友シルビオ・ロドリゲスまで引用してくれています。

私がウーゴ・チャベスの名前を知ったのは、10年ぐらい前、中米のある国で、でした。

「あいつはチェックしときな。そのうちなんかおもしろいことやるから」

と、ある、その筋では有名な爺様に言われたモンでした。

いやあ、ほんとに面白いことやってくれますわ。次々と。

こんな面白いやつなら、当時、もうちょっと仲良しになっておけば良かったよ。

ちなみに、ノーム・チョムスキーの著作をお読みになったことのない方、是非、ご一読をお勧めします。

そのチャベスをさらにネタにしたのが、エクアドル大統領最有力候補ラファエル・コレア、43歳。

「ブッシュを悪魔と呼ぶことは、悪魔に失礼。悪魔は邪悪だが、知性ってものがある」とTVで言ってくれたそうで。

彼、地元エクアドルのグアヤキル大学を経て、ベルギーで修士、イリノイ大学で博士号を取り、スペイン語は言うまでもなく、英語、フランス語、ケチュア語を駆使する大インテリ経済学者です。

しかもええ男。

http://www.rafaelcorrea.com/

ただし、このオフィシャルページ、いきなり音楽が流れるので、図書館とか職場で見ている人ご注意。

問題のインタビューは、ここの冒頭。(ただし、スペイン語)

翌日、ハラネーロスというメキシコの民謡バンドのリーダーであり、また、メキシコ有数の音楽学者でもあるギジェルモ・コントレーラスからメールがあった。

彼は、なんという偶然か、ちょうど文字通りチリから帰ってきたばかりなのだという。

で、チリのミュージシャンとの間で、私の話が出たのだとか。(誰と、どんなネタだよ!)

ギジェルモは、学生時代、ビクトル・ハラに会ったことがある。

正確には、彼がメキシコ国立自治大学の建築学部の学生だったとき、クラスメートにチリ人の友達がいた。

で、その友達が、「面白いコンサートがあるから」と誘ってくれたのが、ビクトル・ハラの二度目のメキシコ公演。インティ・イリマニを連れてのライブだった。

しかも、そのあと、チリ大使館でパーティーがあったのだが、このクラスメートの父親が大使館員だったおかげで、ギジェルモもそのパーティーに出席することができたのだという。ライブが素晴らしかったので、ギジェルモ青年は喜んで誘われるまま、パーティーに行った。

そして、そのパーティーで、彼は、ビクトルやインティのメンバーと会話した。それだけならどうってことはないが、そこでメキシコ人でありながらメキシコの民謡をまったく知らなかったことを彼は恥ずかしく思い、それをきっかけに、後に音楽家になる。

80年代にエウヘニア・レオンやグァダルーペ・ピネーダといった、後にメキシコで活躍するソロ歌手達を生み出す母体となったグループ『サナンパイ』のプレイヤーを経て、音楽学者兼民謡演奏家へ。

「禁じられた歌」には書かなかったエピソードだが、ここにも、ビクトルに運命を変えられた人間がいた。

作曲家のマルシアル・アレハンドロからもメールが来た。(あの男がパソコンを使う時代なんだからすごいよな)

「どうせだったら、国会議事堂前の広場でテント張ってやれよ」

ちなみにこの男は、ルックスはとてもそう見えないが、メキシコ有数の作曲家である。八木が、某サルサバンドにばかりかまけていたら、「それはいいけど、トローバ歌いはトローバも歌わんかい」とのたまって、「この女 (Esta Mujer)」という曲を書いて持ってきて、しかも、ほかの作曲家まで巻き込んで、CDまで作らせたというやつだ。

ううん。それは凄い発想だ。だが、日本じゃ無理だろう。許可が下りないし、すぐ排除されるだろうし。

あ、わたしが不当逮捕されたら、ラテンアメリカ中の音楽家でキャンペーンやってくれるってか?

メキシコでは、大統領選がらみで、まだ混乱が続いているようだ。数千の人が大統領宮殿前広場を占拠してプロテストしているらしい。

イリャプ、パトリシオ・マンス、キューバの友人たち......しばらく連絡していなかった人たちから次々激励のメールが来ていた。

そして、チリの友人からは、別のメール。

しばらく前に危篤を伝えられていたビオレータ・パラの弟ラロ翁が、奇跡的に回復を遂げたこと。

その一方で、ジョーン・ハラ夫人の最初の夫にして、チリ国立バレエ団元団長で演出家、「禁じられた歌」の第9章で話をしてくださったパトリシオ・ブンステルの訃報だった。

正しいラテン男(いい女を見るととりあえずナンパする主義)のなかなか魅力的なおじいさまだった。

「禁じられた歌」の登場人物二人目(数えようでは三人目)の死である。

あの本関連の死者の一人目は、あのあと本当に暗殺されたレネ・ラルゴ=ファリーアス(第5章)。

本に名前は出ていないが、キラパジュンのウィリー・オッドー(キラパジュンの中で、一番、というかほとんど唯一仲の良かった人で、じつは学生だった私にメキシコ行きを勧めてくれた人)も、政治的理由ではないが、殺されている。

パトリシオがそういう死でなくて本当に良かった。

その一方で、私が一番死を危惧していた人は生きている。私もまだ生きている。

それに何か理由があるのかどうかはわからない。たぶん理由などないのだろう。

ただ、生きている以上は、何かをやらなくてはならないのだろうな。生き続けていくために。そして、死んだ人たちのために。

私にできるのは、歌うことぐらいだが。

さて、かの某ラテンジャズ&サルサバンドも、皆様のルックスやファッションはすごいものがございまして、古くは、キューバ公演の折、成田空港での待ち合わせに八木が行ってみますと、混んでいる待合室に異様な「逆ドーナツ化現象」が起こっていたことがございました。

某楽団の方たちのルックスの特異さに、一般の方たちが、なるべく近寄らないようになさっていたために、ドーナツ状に空白地帯ができていたのですね。

もちろん、私は平凡な人間ですから、このときも部外者のふりをして、「ドーナツの外側」にいたものでございました。

現在のツインボーカルの片割れの方など、あのヘアスタイルでお子様の参観日にもいらっしゃるそうですので、担任の先生のご心労が本当に偲ばれるというものです。

で、バンマス吉田さんのやんごとなきご都合によって、某バンドがしばらく活動を休止しておりますので、今年の八木はおとなしく地味〜に、小さなライブハウスでギターとツインというような編成で静か〜に歌っていることが多かったのですが、何の因果か、ふたたびおサイケな世界に突入してしまったのでございました。

これをビクトル・ハラの因果といって、果たしてよろしいものでございましょうか

まあ、それはともかくとしまして、2日目のライブは、八木にとっては近年ひさびさのハイパーなものだったのでありました。しかも、公演終わったあとまでも、深夜の扇町公演で続くセッション。ディジュリドゥにカホンにホーミー。

なんて危ない人たちだ。

そして3日目、最終日。

あのテントにはあんなに人が入ったんですね。

口コミで、超満員を通り越して、かなりのキャンセル待ち。開演が30分遅れるほど。

オケボックスも昨日より狭くなり、ほとんどもう動きようがない状態。(でもそこを動かなきゃいけないんですが)

しかしながら、なんといいますか、もう気持ちの良いことはわかっておりますので、私はもう音に乗っかる(あるいは乗っけていただく)だけだったのでございます。

(といいながら、足を踏んだ皆様、申し訳ございませんでした)

....そして、そのライブの一方で、私はある決意を固めていたのでした。

話は、1990年......遡ること16年前。

この年、あのビクトル・ハラが虐殺された血のクーデターのあと17年の軍事政権を経て、チリは民主化しました。

そして、私は念願のサンティアゴを訪れ、かつて血にまみれた街の石畳を踏んだのです。

そのあたりのことは拙著『禁じられた歌』でも書いたことです。

あの本をお読みになった方はご存じのエピソードですが、私はそのまま成り行きで(われながら成り行きの多い女だな)、キューバの歌手、サラ・ゴンサレスに誘われて、サンティアゴのもっとも有名なスラム(ポブラシオン)ラ・ビクトリアでの野外コンサートに急遽出演することになります。

そして、乱入してきた右翼に狙撃されそうになった、と。

あのとき、私たちを庇ってくれたのは、素手で右翼のアホどもを撃退したポブラシオン・ラ・ビクトリアの人々だったのですが、そのとき、そのコンサートのギャラがわりに、私は、ワインを一本もらっていました。

もちろん、感慨深くて飲めるもんじゃありませんわな。

で、そのワインは、私の実家でず〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っと、保管されていたわけ。

で。ま、そのワインがそろそろ飲み頃なのではないかな、とか思ってしまったわけ。

いや、このサイトをお読みの中にはワインの専門家もいらっしゃるので、「んなアホな」といわれるのはわかっております。ちゃんとしたワイン保管庫に入れていたわけではないから、確率としては「お酢」になっている可能性の方が高いと。

だから、もったいなくて飲めなかったんだよ、と言うておろうが。

しかし、この濃ゆい顔ぶれの中でこのお宝ワインを開けてみたいという誘惑が、前日から八木を強力に襲っていて、私はぢつに誘惑に弱い人間なのでした。

お酢になっていたらなっていたで、まあ、いいじゃん。ワインの味にうるさそうな人、いなさそうだし。(大爆)

そう言いながら、結構どきどき。あんまりひどいお酢じゃなきゃいいんだけどな。まあ、話のタネということで。

ワインの栓抜きがなかったので、わざわざコンビニまで買いに行ってくださった方ありがとう。

というわけで、16年ぶりに封を切られたワインは..........

なんと、貴腐ワインのようにとろりと甘く熟成していました。

3日間の公演の間に毎日吹きすさんだ強い風に、金満里さんは、ビクトルを感じていたといいます。

ビクトルが煽っている.....と。

ならば、打ち上げのこのワインは.........ビクトルが、私たちを祝福してくれたのでしょう。

そのあとも、私の頭の中で、ビクトルの曲と『不屈の民』ががんがん鳴り響いていました。

たしかに、時代が私にあの歌を歌わせたのです。そして、叫ばせた..........「前に進め!」と。

さて、BBSなどに断片的に書いてはいましたが、劇団態変とのライブの話です。

きっかけは、7月の大阪ライブのあとでおこなった金満里さんとの対談。

金さんは、重度身障者で車椅子の舞台演出家ですが、なんというか、ものすごく目に力があって、引きこまれるものがある人です。

で、その対談の原稿化のチェックや校正をやっている過程で、金さんから、今度、ビクトル・ハラをテーマにした芝居をやるので、音楽で参加してみないかと、声をかけていただいたわけで。

ビクトル・ハラです。よりにもよって。

あの「禁じられた歌」の。

たぶん10年前なら丁重にお断りしていたと思いますが、ここ数年、特にここ数ヶ月の日本に漂うそりゃもうヘンな臭いには、八木がむなしく羽根をバタバタさせているようなところがありまして、そのへんのタイミングが良かった、ということでしょうか。

うん。いまなら、ビクトルを歌いたい。

いや。

.......歌わしていただきたい。

とまあ、そういうふうに感じちゃったわけですね。

しかも、音楽監督が、広島で「OTIS!」というライブハウスを経営しつつ、自分自身も全国各地から時にはヨーロッパでも音楽活動をなさっている佐伯雅啓さん、それに、CICALA MVTAの大熊ワタルさんも参加されるとか。

さらに、二胡(中国胡弓)とデジュリドゥ。

デジュリドゥって、ユーカリの木をくりぬいて作るとかいうアボリジニの楽器は、私も写真でしか見たことがないものであります。

こりゃあ、なんかすっごい濃ゆくなりそう。

と、引き受けたのはいいけど、どういう音になるのか、ぜんぜん景色の見えないライブなのでした。

よく考えたら、態変って、劇団を名乗ってはいるけど、抽象表現系のセリフのないパフォーマンス集団のようだし、そもそも、この態変の芝居自体を私は一回も見ていなかったりする。金さんとお会いして、「これはただもんではない」という直感だけなのである。

毎回、ちょっとおだてられると、すぐにこういう無謀なことをやってしまう八木なのでした。

そして、大阪。

ゲネプロでいきなり合わせるというのはなんぼなんでも危険なので、昼間に一回ミュージシャンだけで集まりましょう、ということで、東淀川の劇団稽古場で、広島からやってきた佐伯さん、美人二胡奏者の楠田名保子さん、デジュリジュの伯山正孝さん、山田巧さんと合流。

でも、リハでも、まだ景色のいまいち見えない八木。

どうすんだ? 前日だぜ。

そうこうしているうちに時間が来て、扇町公園の特設テント劇場へ。

もちろん、日本なので、さすがに「前日にまだテントができあがっていない」などというようなことはない。

できてないのは音楽だけである。(おいおい)

そして、ゲネプロで役者さんと合わせる。

この劇団態変。出演者も全員身障者の人たちである。

といっても、「障害のある人たちが一生懸命に努力して」みたいなのを想像すると、ぜんぜん違う。

つまり、障害それ自体を抽象表現の一部と捉え、また彼らの身体だからこそできる、いわゆる健常者にはできない動きをパフォーマンスにするという集団なのである。

セリフもない。そして、そういう事情もあるから、たとえば20秒で次の場面転換、なんてことができない。

役者さんの動きと音楽そのものも、その場の掛け合いである。

しかし、ゲネプロにはいると佐伯氏炸裂。いや、この人、音というか動きに対して野獣のような瞬発力があるのね。

それに、ディジュリジュがからむ。この音がまたええんですわ。不気味な感じが、そりゃもう合っていまして。

二胡の楠田さんも、かわいい顔してやってくれる感じです。

ストーリーは、あえて言いますと。

舞台はチリ(を思わせる国)

貧しい人たちが土地占拠を行ったところ、それに軍隊が発泡して虐殺事件が起こる。

その絶望と悲しみのあと、選挙によって、貧しく虐げられた人たちのための政権が生まれる。

銅山の国有化。酒場での歌や議論に花が咲く時代。

しかし、それも銃声で掻き消され、ギターは壊される。

その破壊の跡の静寂から、再び音楽(テーマ曲として、ビクトル・ハラの器楽曲ラ・パルティーダ〜La Partida)が生まれ、それがやはり血を流して倒れた「大いなる母性」を蘇らせ、やがてゆっくりと人々を蘇らせてゆく

ええですやん...

と大阪弁モードで皆さんのパフォーマンスを鑑賞していて、自分の出をきれいさっぱり忘れる八木。おいおいおいおいおい。

さて、この中で、八木が曲として歌うのは数曲ありました。

ビクトル・ハラの曲から、「プエルトモンに関する質問 (Preguntas por Puerto Montt)」「放たれた猟犬 (Ya Parte el Galgo Terrible)」「仕事場への道すがら (Cuando Voy al Trabajo)」「しばられた子供 (El Niño Yuntero)」、「平和に生きる権利 (El Derecho de Vivir en Paz)」これに加えて、選挙シーンのブラジル風サンバと、酒場(ペーニャ)シーンではビオレータ・パラの「17歳に戻れたら (Volver a los 17)」。本来はポルトガルの曲である「セヴェーラのファド (Novo Fado da Severa)」、そして、「不屈の民 (El Pueblo Unido Jamás Será Vencido)」。

歌う曲もこれだけでたくさんありますが、それ以外の時は、パーカッションやったり、ボイス・パフォーマンスというわけです。

サンバシーンは、もろにブラジルのサンバではなく、ちょっとキューバのサンティアゴのコンガふうにして、サルバドール・アジェンデの名前を読み込んだ歌詞をその場で書く、と。

ファドはなんの関係もなさそうと思われそうですが、「あなたを知ったとき、我が身に運命が刻まれた。宿命に抱かれて私は生き、あなたの腕に抱かれて死ぬ」という歌詞と曲の雰囲気が、ミョーに合っているシーンがあったので、八木の独断でその場で採用。

テーマ曲の「パルティーダ(La partida)」では、ソプラノでスキャットです。

で、これで本番。みんな大胆ですなあ。修羅場が怖くないとみえますなあ。

拙著「MARI」で、主人公のオペラ歌手が、戦場となっているかもしれない国に乗り込むにあたって、国際赤十字の調査員相手に「舞台に立つ度胸があれば、大概のことなど怖くない。そのへんの小娘とは違う」というような啖呵を切るシーンがありますが、まあ、それは半分本当であります。

修羅場が怖いというより、それを笑ってやり過ごせる神経が要りますわね、舞台には。

......ただし、笑ってやり過ごせればの話ですけど。

しかし始まっちまうと、まあ、みんなそういう理屈は抜きで、気持ちよくキレてしまうのですね。そこがミュージシャン。

女性ヴォーカルと二胡の音は、これがまた気持ちよく絡むのですわ。

ディジュリジュの不気味な低音もまた、すごいいい効果。

そして、キレまくる佐伯。役者さんたちも、なんともいえない....まさにフツーの人間を超えた迫力。

二日目からは、CICALA MVTAの大熊ワタルさんが参加です。

初日は密かに客席にいらっしゃったそうで、初日から参加のミュージシャンたちは「なんてひきょうなやつ」などと陰口を叩いておりましたが、二日目にお加わりになっての存在感はものすごいもんがございました。

ちなみに、バンマスの佐伯氏は、ルックスだけでもかなり濃ゆい方で、70mぐらい先からでも「あっ、佐伯さんだ」とわかるぐらいのサイケなファッションで毎回決めている方。ホテルから会場までの道に迷い、道を訊こうとしただけで、大阪のおばちゃんにUターンして逃げられたというぐらいの迫力のある方です。

そして、大熊ワタルさんになると、100m先からでも、「あっ、大熊ワタルだ」と誰にでもわかるぐらいパンクスな方なのでいらっしゃいまして、その大熊さんをその100m先から、大声で呼び止めるような人間離れした肺活量を持っているのがディジュリジュの方たち(しかもファッションは作務衣)だったりするのですから、この中に混じると、私のような者など、ただ地味で凡庸としか申しようがございません。

二胡の楠田名保子さんは、一服の清涼剤、あるいは一輪の白い花というところでしょうか。

というわけで、二日目からは、皆さんの(とくに二胡とクラリネットの)邪魔にならないように、おとなしくしておりました(が、記憶が断片的にはっきりしておりません)。

なんか、すごい気持ちが良い夢を見たような.......いや、あれはきっと夢ですね。

さて、靖国参拝を問題にしているのが、韓国や中国だけではなく、アメリカも嫌悪感を持って見ているし、イギリスでも叩かれている、というところで、フランスも、やはりそうでした。

これを伝えたのが、産経新聞というところが笑えます。

http://www.sankei.co.jp/news/060823/kok068.htm

ええ、職務熱心なあまりに、本当は外務省が隠したくてしょうがないことをぼろっと報道してしまったようで.....。

外務省も、まさか産経から漏れるとは....てな感じでしょうな。(爆)

ここでは、「リベラシオン」と国営教育テレビ・フランス5があげられていますが、ル・モンドにも批判記事が出たようです。

それにしても、事実誤認もなにも、事実そのものじゃありませんかよ。靖国神社の遊就館見るまでもなく、ホームページ見るだけで、まともな神経ならこれはなあ....と思いますよ、戦争に対する反省が全くなくて、被害者顔そのものなんだもの。

んで、リベラシオンには、日本の外務省が放送局に圧力をかけてきたことまで報じられております。

日本で毎度やってるからって、それがフランスで通用すると思うところが、すごいタコ。

http://www.liberation.fr/actualite/medias/199723.FR.php

さて、18日、八木が何を晩ご飯に食べたかというと、「締め鯖、ひじきと油揚げと人参の煮物、小松菜と白ブナシメジの和え物」というなかなか渋い取り合わせでありました。

ちなみに、その次の日は、「人参の冷製ポタージュとミートローフとサラダ」、昨日の晩ご飯は、「鶏の酒蒸し+ピリ辛胡麻ソースと麩チャンプルー」でした。

うん、こう見ると、取り合わせは悪くございません。今日の晩飯は一周して和食だな。冷凍してあった一夜干しの鰈を解凍しておこうか

ところで、靖国問題。

なんというか、問題は例のごとくすり替えられて「日本は中国や韓国の機嫌を伺わなくてはならないのか(反語)」主張を念仏のように唱える(というか、あっさりそう洗脳された)人がいまだに多くいるのは困ったものですが、小泉ばかりを責めるより、むしろ罪が深いのはマスコミでしょう。

http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2326113/detail

こういうことをちゃんと書くのが、ライブドアニュースだけ(PJ=一般公募記者による記事だけど)というのが、ある意味、いまのこの国の、マスコミの駄目さを物語っているというか。(でまた、この注釈がまた.....。こうでも書かないとネット右翼の攻撃にさらされるからだろう。それがまた異常)

靖国を問題にしているのは「中国と韓国だけ」ではなくて、アメリカもイギリスも問題にしているんだってば。

だって、ドイツの首相がナチスの墓参に行くようなものだからな。

もうちょっと詳しい翻訳と原文はこちら。

http://asyura2.com/0601/senkyo25/msg/484.html

ちょっと脱力話題。

靖国参拝反対・イラク撤退・日本の戦争責任に言及したこと等がおそらく原因で、家に放火された加藤紘一氏のオフィシャルサイトを読んでいて、なぜかおいしい紅焼排骨とシャッキリもやし炒めの作り方を学んでしまいました。

こういうのを棚からぼた餅というのだろうな。

じつは、いわゆる料理の本などにはぜったい載っていないプロの技、というのはけっこういろいろあるのでして、家庭料理系だと、アマチュアにはできない匠の技というよりは、「ちょっとしたコツを知っているかどうか」が案外ポイントだったりすることもあるのですよね。

他にも似たようなケースはあって、たとえば「ふわっとしたオムレツやスクランブルエッグ(カニ玉などでも同じ)」の作り方。

牛乳を入れたりクリームを入れても、あのレストランのようなふうわり感がどうも出なくて、やはり「匠の技」かなあ....と思っていたのですが、ある推理小説に、あっさりその方法が書いてありました。

探偵が深夜に戻ってくる。何も口に入れるチャンスがなくて、腹を空かせている。

それを見た、臨時助手をつとめることになった遊び人のフランス人が、とりあえず冷蔵庫にあった卵で、オムレツを作ってくれるのですが、その手順を、疲れ果てた探偵はぼっと見ている....。

という主題とはまったく関係ない一シーンです。

おそらく、作家自身も、誰か料理のすごくうまい人がそうやって作っているのをどこかで「見た」のでしょう。だから、ふつう卵料理にあまり入れるとは思わないその材料を加えるのも、主人公と同じに、なんとも思わず見た。

そのオムレツがえらく旨かった経験があったので、そういうシーンを小説に書いた

.....のではないか、なんて思ってしまいます。

じつは、私も「そんなものを入れるなんて、この作家はなんかひょっとしてすごく勘違いしているのではないか」と不安に思いつつ、試してみたら、おおっ、私でもふんわりオムレツだよ。

こういう意外なところで得た知識というのは、ありがたみが大きいです。

で、話戻って、加藤紘一氏に教えられた紅焼排骨ともやし炒め、これはかなり本人も自信がおありのようなので、少し涼しくなったら是非作ってみましょう。

高度な技術が必要とかいうことではなく、かなり「目から鱗」というか「伊東家の食卓」的コツです。しかし、あっさりサイトに書くとは太っ腹だ!

(そういえば、かつて中国人女性料理人の方が、「中華って、超強火で、鍋を片手でがんがん振れないと駄目って言いますが」という質問に「そんなことないよ。あれは素人に真似できないと思わせるための『ネタ』」と言っているのを聞いたことがあります)

似た話では、明治の政治家、井上馨や田中光顕も料理の達人だったそうです。

井上馨といえば、ふだんは井上卿と呼ばれ、もちろん屋敷には料理人も仕えていたのですが、重要な来客の際には、自ら包丁を取ったとか。

その料理については、プロ級だったという説とゲテモノだったという説と両方あります。

しかし、井上馨というのは、幕末にあって大阪の名店花外楼に入り浸り(ちなみに、ここは高級店ですが、本当に美味しいです)、帝国ホテルを提案し、後には山口の祇園菜香亭の名付け親になったりしていることから味覚音痴とは思えず、魯山人も「堂に入った料理と聞いている」と語っている一方、井上馨は敵の多い人だったので、ゲテモノ説は捏造の疑いが高いですね。もっとも、井上は海外生活もしていたから、当時の日本人に馴染まない素材や料理を出した可能性もある、たとえば、明治日本で、ブーダンノワールやリードヴォーやブルーチーズは言うまでもなく、蛙やエスカルゴや豚足・鶏足などを供したら、ゲテモノと言われ、気持ち悪くて食べられない(あるいは、無理に食べても美味しいとは到底思えない)人が続出しても仕方がないかも)

一方の田中光顕伯爵の味噌汁というのも、地位と金にあかせてどこぞから大枚を払って取り寄せた昆布とかかつおというではなく、かなり「目から鱗」なものを隠し味に使ったといいます。私はこれを知ってから、汁物全般にときどき応用。これも料理をまったく知らない人には異様な取り合わせですが、旨い。

田中光顕、なかなか侮れません。

もっとも、男子厨房に入るべからずなんてのは、むしろ明治以後の昭和にいたる軍国主義の風潮で生まれたことで、室町から江戸時代は包丁術というのも茶道や歌道と同じく武士の教養のひとつで(この伝授は由緒ある公家の生業でもあった)、大名や上級武士は四条流だの大草流だの生間流だのといった包丁術を学び、客の目の前で、美しく鯉や鮎や鯛をさばき、刺身にしたり、焼き上げたりできることもたしなみとされていましたから、もともと男性が厨房にはいるのはおかしなことでも変わったことでもなかったのですが。

ラテンアメリカでも、某国で食べた一番美味しい料理が、ある政治活動家の秘伝ダレローストチキンだった、というのがあるし(いまあれを食べているのは、たぶんベネズエラのチャベス大統領)、私が知る限り、メキシコで一番旨い料理を食べさせてくれるのも、ある大学教授(もちろん家政系ではない)なんですよね。メキシコのスーパーの肉で、なんであんな旨いローストビーフができるのか、私にはわからない。

そんなわけで、素人料理も侮れません。って、偉そうに言う私も素人だけど。

さあ、なんか旨いものが食べたくなってきたぞ。

まあ、もちろんやるとは思っていましたが、(というか、ここで自粛するほど利口ではない)、小泉首相の勘違いパフォーマンス、また出ましたね。

もともと、「自分では超かっこいいと思っている」ことと「他人から見たら、かっこわるいを通り越して、fool 以外の何者でもない」ことの区別がわからない人であるのは、以下の報道の通りです。

http://hiddennews.cocolog-nifty.com/gloomynews/2006/07/post_47d5.html

すでにこの人、靖国問題では大好きなアメリカからでさえ批判を受けて、上院でのスピーチを拒否されていながら、もはや意地なんでしょうね。それとも、靖国に参拝することでマスコミが大騒ぎする、ということで「自分の重要性=偉大さ」とナルシズムに浸れるのか。

ところで、昨日、ある意味、徹底して右をつらぬく(つまり極右)産経のほうがまだプライドと根性があると書きましたが、もちろん、皮肉です。あれだけ先の戦争(註:応仁の乱のことではありません)でみっともない負け方をしても懲りないわけですから、ある意味、宗教的と申し上げた方がいいかもしれません。

産経系といえば、花岡信昭氏が、田中長野知事(8月末まではね)に関して、笑っちゃうようなコラムも書いてくださっています。

というわけで、わかりやすく田中県政時の県下のマスコミのネガティブキャンペーンはこのような内容だったという見本をここに出してしまいましょう。

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/column/y/20/

彼は田中康夫の最大の罪として「議会との断絶」を揚げていますが、2002年の不信任事件で明らかなように、それはダム廃止を公約とする田中氏と、ダム推進と土建行政で一致する議会が対立するのは当たり前。むしろ、田中改革に対して、議会があらゆる方法で妨害をしていたのは周知の事実です。

で、改革はなかったか。もちろんそれでもあったのです。

ここで、花岡氏が、田中氏のその他の罪として「記者クラブの廃止」を揚げているのにはもう苦笑するしかないですが(それで困るのは取材能力のない無能で馬鹿な記者だけだろうが)、財政改革にはなるたけ触れず、すでに捏造(でなければ、こじつけ)と判明している信濃毎日(これはこのへんを読めば明らか)の追求キャンペーンや百条委員会のことを、既成事実のように取り上げるところなど、さすが産経新聞系の面目躍如です。

ま、こういうのをここで取り上げるのもどうかとは思ったのですが、かつて私も規模は小さいながら、ネガティブキャンペーンをやられたことがあります。

何年か前に、拙著「キューバ音楽」を出した際に、ある「キューバに一度も行ったこともなければ、スペイン語も理解できないし、もちろん楽譜を読んだりする音楽的素養もない。ただ終戦後のペレス=プラード楽団の日本公演を生で見たのが売り(ちなみに私の両親も、そのコンサートぐらい見ている。当時ブームだったからね)」という自称キューバ音楽評論家の方に「この本は出鱈目だらけ」と書かれ、のみならず、あちこちらで言いふらして歩かれたようで。

もっとも出鱈目だらけと書く割には、この人が具体的に鬼の首を取ったように指摘できたのは、ある誤植(というかタイプミス)一カ所だけだったのですが(大爆笑)。

じつは、この人、その前に「音楽について知識を交換したい」という名目で、私を食事に何度も招待してくださり、私が3回目から丁重にご遠慮したのを、個人的にものすごく恨んでいらっしゃって、赤いペンで書いた手紙なんか出してきたという経歴の方。

とはいえ、そういうことをまで明るみにして、ご老人いびりをするのもなんだし、まさかこんなヨタ記事を真に受ける人はいないだろうと思っていたのですが、数年後になって「それでもあの記事が気になった」とおっしゃる方に出会って、「そうか、確かに情報のない方に検証する方法はないものな」と感じたので、あえて書きます。

話戻って、この花岡氏は、もともと、2002年秋の長野県知事選(長野県議会が知事不信任決議案を可決したとき)に、田中康夫と戦う形で立候補した(ちなみに推薦は小林よしのり氏)も途中断念。しかも公職選挙法の疑い(ただしこの記事、4行目の花岡敬子は長谷川敬子の誤り)。

田中康夫氏に対しては個人的怨恨の固まりがあるようで、しかも、よく調べもせず断定的に発言する、説明もなく特定の団体を題材にあてる、イメージだけで特定の団体を攻撃する、という傾向があるため、ブログを炎上させ(結局、削除・謝罪したが、後日、自分が被害者であるかのような文章をまた書いて、常識を疑われた。だったら削除するなよな)ることで定評のある人。竹島問題に関しては、「日韓軍事衝突を期待する」と書いて恥じないぐらいだから、靖国神社とはこういう関係。

まあ、こういう人に非難されるのは勲章と言いたいような気もいたします。

ちなみに、この人は、長野県の実質公債費比率が全国でワースト1であることも、まるで田中氏の責任のように書いておられますが、もちろん出鱈目、でなければ、悪意の歪曲。公債をどんどん発行してワースト1にしたのは、その前の知事たちであって、田中氏の時代に比率は下がっているのは、統計を見れば明らかです。

ここまで来ると、逆恨みが怖いというよりも、こういう人がジャーナリストを名乗って暴言を書き散らせる日本は凄いところだなあと思わざるを得ませんが、というわけで、皆様、次の長野県知事の今後の活躍に是非期待したいものです。というか、今後は、数字そのものが、原発事故並みに隠蔽されちゃう可能性の方が高い気もしますが。

いずれにしても、言い換えや歪曲はみっともないことです。今日は終戦記念日ではなくて、敗戦記念日。とくと、あの戦争はなんだったのかを考える日です。

なんていっていると、ビデオニュースがヤフーの子会社(広告担当)を提訴。この会社が、「憲法改正」「靖国参拝」「中国反日デモ」のような政治的にデリケートなキーワードの連動広告掲載を拒否し、これについて話し合っているうちに、ビデオニュースそのものの出稿を一方的に決定してきた、というもの。 まあ、Yahooはすでにいろいろこの手の前科はあるのですが、ネットも検閲となるとほんとに嫌ですね。そのうち八木のサイトもYahooで検索されなくなるかもしれません。

さて、前のを書いたとたんに、東京大停電で東京電力大慌てです。

まさか、みなさまに電気の大切さを訴えるためのパフォーマンスではないでしょう。そもそも原発事故は報道されていないんだし。

その余波で、小泉氏は、とりあえず今日は靖国参拝どころではなかったのではないでしょうか。

靖国参拝といえば、大前研一氏が、けっこうなるほどという意見を述べておいでです。

http://www.nikkeibp.co.jp/news/biz06q3/510476/

ついでに、西村正雄氏(元日本興業銀行頭取)氏の論。

この人は、興銀と旧第一勧業銀行、旧富士銀行の経営統合を実現させた財界人で、安倍晋三官房長官(というより、A級戦犯の孫にして、次の首相になってもっと日本をおかしな方向に持っていきそうな右翼ボンボン)の叔父さんなんだけれど、まっとうなご意見です。

http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C02264.HTML

というか、上の方々は、当たり前だけれど、いわゆる「左翼」でも「革新」でもないのでして、むしろ色分けするなら「保守」「右より」というべきでしょう。そういう方の意見が「左」っぽくみえるというのは、これは世の中がどれだけ異様な右旋回しているかという見本のようなものでして。まあ、最近はナベツネさんや糸山英太郎さんだって、まっとうに見えるんだけどさ。

フランスがかなり必死になってくれたおかげ(?)で、レバノンは一時停戦です。

いまごろ、カルロス・ゴーンさんも、ちょっと胸をなで下ろしていらっしゃることでしょう。

とはいえ、レバノン問題やら何やらで、裏を取る暇がなくて、書いてませんでしたが、7月25日にスウェーデンでメルトダウン寸前の原発事故が起きていたの、皆様ご存じでしたか?

そうです。去年のイギリス・セラフィールド原発事故と同じく、日本ではほとんど報道されていないのです。

http://cnic.jp/modules/news/(原子力資料情報室・日本語)

http://blog.livedoor.jp/aoyama211111/archives/2006-08.html#20060805(青山貞一氏のブログ・日本語)

http://www.scoop.co.nz/stories/WO0608/S00059.htm(英語)

確かに、「寸前」であって「メルトダウンした」わけではなく、死者が出たわけでもないですが、だからといってまったく報道されないというのは、気持ち悪い限りです。昨年のセラフィールドもそうでしたが。

先日の長野知事選でも、公共工事に依存した経済を改善して各種既得権益を破壊し、長野県を日本で唯一5年連続黒字財政へと導いただけではなく、談合をなくして日本でもっとも理想的な入札と自民党や公明党の中枢にまで評価された田中県政が終わりを告げました。

信濃毎日新聞をはじめとして、産経、読売はいうまでもなく、朝日・毎日も含む長野県下のあらゆるメディアが反田中に回って、ネガティブキャンペーンを繰り広げたからです。

朝日などは記者クラブを廃止した田中氏への恨みから反田中に回ったようですが、さすが朝日です。政治家の既得権益は火の粉がかからない程度には批判するけど、既得権益を破壊する人間はデマを流してでも追い落とすというわけですね。

さすがに第2次大戦中に大政翼賛報道を貫き通し、60年代の反安保の嵐の時代には「左翼っぽい」言質で売り、さらに時代が変わって右傾化すれば、平然とイラク報道でアメリカ政府のスポークスマンをやったり、武富士から金を受け取ったりするような新聞だけのことはあります。まだしも産経の方がプライドと根性というものがあるよな。

新聞一般に関していえば、まだ救いがあるのは東京新聞と日経でしょうか。

(ちなみに、毎日はボーダーライン上。レバノンで戦争よりゲイバーを取材する読売は大気圏外)

それでも、ベタ記事ですら、報道しないんだもんな。付近2kmが立ち入り禁止区域になったセラフィールド原発事故も、(もう一回書くぞ)メルトダウン寸前までいったスウェーデンのフォルスマルク原発事故も。

さて、ここで皆さん問題です。原発事故を報道しない、ということには、どういう利権がかかわっているでしょうか。

さて、レバノン情勢。

ご存じのように、ヒズボラの兵士がイスラエルに入り込んで、兵士2名を拉致したのをきっかけに、イスラエルがヒズボラ退治を旗印に、レバノンを攻撃した。

このレバノン攻撃は、「カナの虐殺」と呼ばれる「誤爆」事件を含み、すでに1000人以上の民間人(その多くが子供だったりする)を巻き込み、いま、ヨーロッパを震撼させている。

といっても、「またかい。でも、だいたい中東って、いつも戦争してるじゃないか」

と思われるだけかもしれない。

実際、日本の大手メディアはそういう色合いがあって、レバノンよりも欽ちゃん球団の存続や亀田の八百長のほうに大きな扱いだ。知人に聞いた話では、読売新聞にいたっては、イスラエルのレバノン攻撃よりも、記者がレバノンのゲイバーに行ったというネタの方が大きな扱いだったそうだ。最近は痴呆でも記者や編集者になれるらしい。

もっとも、今回のこれが、「下手をすれば第三次世界大戦もあり得る」と最初に発言したのは、実はアメリカのブッシュだった。これは例の彼の「支持率を上げるためだけの大袈裟な発言」ともとれる。事実、彼はそのつもりで発言したのだ。

なんたって、どこまでも忠実なのはボチ小泉ぐらいで、いま彼は、イラクで泥沼にはまったため、本国アメリカでの支持率は下降の一途をたどっており、足下の共和党内部でも造反議員が続々出てきているからだ。

おそらくはイスラエルもそのつもりだった。

このシュピーゲル紙の伝えるイスラエルのメディア戦略(日本語訳)は、私にはどこか---17年前の中米のある国---で見たものとそっくり同じパターンだ。

記者達を迎えて、じつにわかりやすい記事を書けるように案内してくれる黄色い車。そして虐殺がうやむやにされた、あの事件だ。

しかし、イスラエルはやりすぎた。

というよりも、ヨーロッパからかなり遠くアメリカからは近い中米と、アメリカから遠くヨーロッパから近い(心理的にも歴史的にも構成民族的にも)中東にまったく同じ手口が、まったく同じようにいつまでも通用すると思っていたなら甘すぎた。

ましてや、最初のイスラエルへの停戦呼びかけと受諾の直後に(舌の根も乾かない間に)、例のカナ村の大虐殺が起こしてしまったからだ。

おそらく、シーア派を挑発し戦闘を一時的に激化させることで、アメリカの後ろ盾を得て一気にレバノンを叩こうとしたのだろう。

とはいえ、すでにご紹介したが、この映像は簡単に見られるものとしてはかなりすごい。

ここまでむごいものではないが、フランスの新聞などでも、子供の死体の写真などががんがん掲載された。